Objetivo: analizar las características de la

actividad apícola en Yucatán así como el

panorama general de las condiciones actuales del mercado mundial

y regional, lo cual permitirá aportar elementos que ayuden

a conocer la problemática por la que atraviesa la apicultura

del Estado.

Introducción

La explotación de las abejas cuenta con una amplia

tradición en México, principalmente en el sureste

del país, en donde se le practica desde antes del arribo

de los españoles a América y en donde, después

de sufrir transformaciones desde la propia orientación

de la producción hasta de las variedades de abejas

explotadas, se ubica la principal zona productora de este

edulcorante y otros productos de la colmena, como la jalea

real y los propóleos (Cajero Aguilar, 2001)

La

Península de Yucatán es por tradición

una región importante productora de miel a nivel mundial,

ya que en gran proporción (95%) su producción

se destina al mercado internacional, siendo inclusive considerado

dentro de los primeros exportadores y productores de gran

calidad en Europa y Estados Unidos, donde este producto es

altamente demandado por sus características de origen

botánico y propiedades mismas de la miel (Apimex, 2001).

Existe un bajo consumo per cápita de miel entre la

población de México, este aspecto es importante

y debe ser tomado en cuenta en el futuro próximo del

comercio de la miel.

A

nivel nacional la apicultura ha sufrido un importante deterioro

en los últimos 10 años (1990-2000) como consecuencia

de fenómenos climatológicos, principalmente

huracanes que determinaron la pérdida de la población

de las colmenas y de las propias colmenas, sobretodo en el

Sureste del país, zona en la que se genera más

del 30% de la producción nacional. De igual forma la

prolongada condición de sequía que afecta algunas

regiones en México, ha disminuido la posibilidad de

recursos nectarpoliníferos y por tanto la alimentación

de las abejas, con la consecuente baja en la producción.

Aunado a lo anterior, la presencia de la abeja africana desde

el año 1986 desalentó el crecimiento de esta

actividad, y en años recientes, la llegada de la Varroasis

(enfermedad parasitaria de las abejas) ha condicionado un

mayor nivel de costos de producción (Cajero Avelar,

2002).

Los

apicultores de la Península de Yucatán han venido

a menos en productividad y beneficios que encuentran en la

apicultura, debido a la llegada de la abeja africana (Apis

mellífera), a la detección del ácaro

Varroa jacobsoni Oudemans, los bajos precios de la miel durante

años en el mercado internacional, efectos climáticos,

falta de organización de los productores y mejores

condiciones para producir con certificación y diversificación

de productos (Villanueva y Collí, 1996, Jiménez

,1998 y Guzmán, 2001).

Por

otra parte, los intermediarios ejercen un gran control sobre

el mercado organizado, quiénes pagan precios bajos

al productor y distribuyen el producto en el mercado internacional

obteniendo todo el beneficio que ello implica. Sin embargo,

algunos apicultores logran colocar en los mercados regionales

una parte de su producción obteniendo un precio un

tanto mayor (Güemes Ricalde, 2001).

En

el estado de Yucatán al igual que en el resto de la

Península de Yucatán, según el modelo

de producción apícola campesino, ha sido por

muchos años una fuente de autoempleo que genera dinero

para la familia rural y mantiene su arraigo en el campo (Godoy

Montañez, 2001).

La

apicultura responde a una lógica diferente a la de

economía de mercado ya que no se practica para obtener

grandes beneficios económicos, es decir, se traduce

en una actividad de subsistencia familiar heredada por los

mayas tiempo atrás (Sands, 1984).

Hoy

en día la aportación de los beneficios económicos

a la economía familiar se han reducido ante el acelerado

proceso globalizador y debido a los problemas de mercado de

los últimos cuatro años, principalmente en relación

al precio internacional el cual ha venido a la baja (Güemes

Ricalde, 2001).

La

apicultura es una actividad complementaria con otras de subsistencia

como la agricultura, animales de traspatio y eventualmente

de la venta de su fuerza de trabajo (Fig. 1). En la Península

de Yucatán existen recursos naturales propios de la

región, a diferencia de otras regiones (Sands, 1984),

que les permiten dar mayor valor agregado a la miel, a través

de la certificación como de mejor calidad en los mercados

internacionales, pero quiénes se quedan con este beneficio

son los intermediarios.

La

mayor parte de los apicultores de la Península de Yucatán

son pequeños productores cuyos ingresos dependen en

gran parte de la venta de su miel, ya que sus otras actividades

productivas son básicamente de autoconsumo (Villanueva

y Collí, 1996).

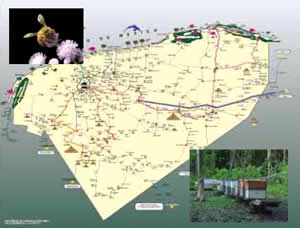

Fig.

1 Patrón de actividades productivas complementarias

a la

apicultura de Yucatán

Otros

Productos de la Apicultura. Beneficios que Reportan por su

Consumo

La producción apícola nacional se ha transformado

en los últimos años, con el aprovechamiento

integral de los productos de la colmena, tales como la jalea

real, el polen y los propóleos, lo que en años

anteriores permitió revertir en parte la baja rentabilidad

motivada por la caída del precio de la miel en el mercado

internacional (Cajero Avelar, 2002).

Además

de la miel, la apicultura proporciona otros productos como

propóleo, polen, jalea real, cera y el veneno de la

abeja los cuales están siendo estudiados en relación

a sus propiedades nutricionales y terapéuticas que

representan una gran oportunidad para su comercialización.

Sin

embargo, de acuerdo a datos de la coordinación del

programa de control de la abeja africana de la SAGARPA la

producción de estos subproductos de la apicultura en

la Península son muy escasos. Apenas se registra una

producción de jalea real de 700 kilogramos y de 390

Kilogramos de propóleo. Sobre producción de

veneno no se tienen registros. El MVZ Manuel Estrada coordinador

de este programa de la Secretaría menciona que el mercado

de estos productos está cubierto por productos de otros

estados del país o bien, procedentes de importaciones

chinas fundamentalmente, como el caso de la jalea real que

alcanza un precio de $500.00 por kilogramo muy por debajo

del costo de producción en la región.

Cabe

mencionar que con base en avances de la investigación

del proyecto “Cultura de Producción y Consumo

de Miel Ecológica en la Península de Yucatán”

del Conacyt-Sisierra-Universidad de Quintana Roo 2001-2002

se han detectado en el mercado productos elaborados y envasados

de marca a base de miel, propóleo, jalea real, polen

y veneno de abeja.

Podemos

citar dos categorías de productos con mayor presencia:

cosméticos (que incluye la línea de limpieza

como shampoos y jabones entre otros y la línea de belleza)

y para la salud (línea de medicamentos como jarabes,

paletas, caramelos y la línea de los nutricionales

entre ellos polen, jalea real, propóleo)

Estos

productos están generando un excelente panorama de

oportunidades en el mercado de productos naturales de la región

que día con día está creciendo en demanda

y preferencia de los consumidores de todos los niveles socioeconómicos.

Miel

La

miel es un producto alimenticio producido por las abejas melíferas

a partir del néctar de las flores o de las secreciones

dulces de algunos frutos, que liban, transforman, combinan

con sustancias específicas propias, acumulan y dejan

madurar en los panales de la colmena (Winston, 1991).

La

miel es un producto complejo que contiene numerosos elementos

que actúan directamente sobre la armonía de

nuestro equilibrio biológico, y por ende proporciona

salud y bienestar. La miel es una enorme fuente de energía

ya que contiene casi un 70% de azúcares simples perfectamente

asimilables: fructosa, glucosa y sacarosa (Bernard, 2001).

Posee

la ventaja de que contiene numerosas sales minerales con acción

benéfica para su asimilación, particularmente

el calcio. Por su valor energético y sus valores nutricionales

es ampliamente recomendada para los deportistas antes y después

del ejercicio físico. Su acción dinamogénica

y estimulante del corazón aumenta la resistencia ya

que favorece la recuperación después de largos

esfuerzos (Apimex, 2001).

Consumida

diariamente, se le atribuye el aumento de la resistencia al

cansancio físico e intelectual, protege de las agresiones

externas y facilita la asimilación y la digestión

de los alimentos. Se recomienda un consumo mínimo de

30 a 40 grs/día (Apimex, op cit).

La

miel se ha utilizado como medicina desde hace miles de años

y sus propiedades curativas han sido bien documentadas. Sin

embargo, la medicina moderna siempre le había dado

la espalda hasta ahora cuando el advenimiento de las bacterias

multirresistentes, se han redescubierto las propiedades antibióticas

de la miel (Molan, 2001).

Tabla

4. Tipos de Heridas Tratadas con Miel

| Abrasiones |

Fístulas |

| Amputaciones |

Ulceras

en pies leprosos |

| Ulceras

por decúbito |

Heridas

infectadas debidas a golpes |

| Quemaduras |

Heridas

sépticas extensas |

| Heridas

abdominales abiertas después de una cesárea |

Ulceras

por Diabetes |

| Ulceras

malignas |

Ulceras

en piernas |

| Ulceras

cervicales |

Ulceras

en piel |

| Sabañones |

Heridas

quirúrgicas |

| Pezones

agrietados |

Ulceras

tropicales |

| Cortadas |

Heridas

en la pared abdominal y perineo |

| Ulceras

en pies debidas a Diabetes |

Ulceras

varicosas |

Fuente:

Molan, (2001)

Polen

Es particularmente rico en proteínas, vitaminas y oligoelementos.

Puede consumirse ya sea puro en granos naturales, en cápsulas,

o bien, mezclado con una cucharada de miel a razón

de 15 a 20 grs por día en adultos, y de 10 a 15 grs

en niños. Mejora el tono físico e intelectual

y aumenta la resistencia al cansancio y a las afecciones en

general y disminuye las carencias vitamínicas y minerales

por desnutrición (Bernard, op cit., Apimex, 2001).

Jalea real

La

jalea real es el alimento proporcionado a las crías

de obreras durante los tres primeros días y durante

toda su vida a la que será la abeja reina, alimento

que le proporcionará la vitalidad que requiere para

desempeñarse como la responsable de ovipositar en gran

número los huevecillos que garantizarán la reproducción

de la colonia (Winston, 1987).

Consumida

aumenta la vitalidad en general, mejora la resistencia al

estrés, al cansancio físico e intelectual, y

retrasa los efectos del envejecimiento orgánico, particularmente

a nivel de la piel, del cabello y de las uñas, además

de ser considerado un excelente afrodisiaco. Puede ser consumida

en una dosis diaria de 500 mg por día (Bernard, 2001,

Apimex, 2001 y Persano, 1980).

Propóleo

La

abeja recoje resinas de las plantas con su lengua y las mezcla

con su saliva. Esta sustancia la utiliza posteriormente para

la elaboración del propóleo. Materia resinosa,

rojiza ú oscura, que emplean para tapar y reparar las

grietas de la colmena y protegerla de la intemperie y poder

regular la temperatura. Esta resina natural posee propiedades

bactericidas, contra los hongos, anestésicas y cicatrizantes.

A la fecha se conocen 200 de sus moléculas (INTA, 2001).

El

apicultor la recoge rascando los cuadros y tapa-cuadros. La

cosecha puede variar entre 100 grs y 400 grs por colmena y

año. Actualmente se han iniciado trabajos de investigación

para obtener de él nuevos antibióticos. (Bernard,

2001, Apimex, 2001 y Persano, 1980).

Cera

La

cera producida por las abejas para formar sus panales o también

opercular las larvas de 9 días, es recogida en los

panales de la colmena y en los países europeos de Asia

y Estados Unidos se reportan varios usos.

Se

emplea en la fabricación de cera panelada para apicultura,

pero también de velas y de encáusticos. Es empleada

en la electrónica, en armamento, industria textil,

industria vidriera, galvanoplastia, industria papelera. También

se utiliza en agricultura en preparaciones para injertos,

en medicina, en diversos bálsamos, ungüentos,

supositorios. En Cosmetería en la composición

de cremas de afeitar, de barras de labios y de diversas pomadas

(Bernard, 2001, Apimex y Persano, 1980) .

Veneno de abeja

Si bien es cierto que la abeja puede provocar reacciones dolorosas

e incluso alergias, debemos saber que es igualmente utilizado

con éxito como remedio eficaz contra los dolores reumáticos

(reumatismo muscular, lumbagos, tortícolis), las neuralgias

reumáticas (ciáticas) y el reumatismo articular

(Bernard, 2001 y Persano, 1980).

La

actividad apícola del estado de Yucatán en el

contexto nacional

La

apicultura es una actividad que ha jugado y juega un papel

fundamental dentro de la ganadería en el país,

tanto por la generación de importantes volúmenes

de empleo, como por constituirse en la segunda fuente captadora

de divisas del sector ganadero (Cajero Avelar, 2002).

Según

datos de la SAGARPA-CEA (2001), la Península de Yucatán

aporta el 31.7% del volumen total producido de miel en México.

Esto representa una cifra de alrededor de 17,541 tons producidas

de la mejor calidad en el mercado internacional, lo cual ubica

a esta región como la de mayor importancia dentro de

la actividad apícola de México.

Dentro

del total producido en la Península de Yucatán,

los datos oficiales de SAGARPA señalan que el Estado

de Yucatán aporta el 57% del volumen de miel, lo que

lo ubica en el primer sitio de importancia en el área

señalada seguido de Campeche el 25% y Quintana Roo

con el 18%, lo cual los ubica en el segundo y tercer sitio,

respectivamente.

Sin

embargo, según estimaciones de los centros de acopio

y declaraciones de los mismos intermediarios y técnicos

de SAGARPA en la zona maya se calcula que alrededor de 1,000

toneladas registradas en los centros de acopio de Valladolid

provienen de poco más de nueve comunidades aledañas

a la frontera de Quintana Roo, principalmente de las comunidades

de Dziuché, Presumida, Señor, San José,

San Roman, Fco. I. Madero, Tihosuco y Sta. Rosa y aquellas

comprendidas hasta Tepich en la región conocida como

los Chunes. Esto provoca variaciones en los datos reales sobre

la producción relativa por estados. A esto también

hay que agregar el comercio a través de intermediarios

que distorsionan los registros con el tránsito de miel

de una entidad a otra.

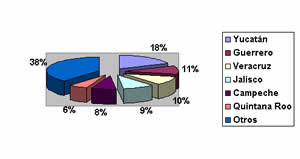

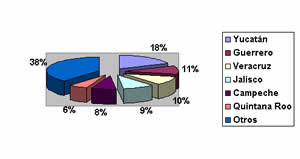

En

1999, el Estado de Yucatán ocupó la primera

posición en la producción de miel con 9,980

toneladas según datos de la SAGARPA (2001). Guerrero

ocupó el segundo sitio con 5,899 tons; Veracruz en

tercero y Jalisco en cuarto lugar con 5,669 y 5,004 toneladas,

respectivamente. También ubicados en la Península

de Yucatán, Campeche ocupa la quinta posición

con 4,397 toneladas y Quintana Roo le sigue en sexto sitio

con 3,164 toneladas lo cual demuestra la importancia de esta

actividad en la región (Fig. 2).

Fig.

2 Participación por estado en la producción

nacional de miel 1999

Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA –CEA 2001

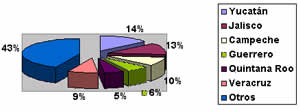

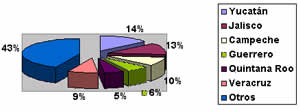

En

cuanto a la participación del estado de Yucatán

en el inventario nacional de colmenas realizado por SAGARPA-CEA

en 1999, esta entidad registra el primer sitio con un total

de 271,137 colmenas que representan el 14% del total nacional,

seguido en orden de importancia por Jalisco con 243,318 (13%);

Campeche con 195,168 (10%); Veracruz con 166,365 (9%), Guerrero

123,895 (6%) y Quintana Roo 113,530 (5%) colmenas. Estos datos

oficiales muestran ciertas inconsistencias con la producción

(Fig. 3).

Fig.

3 Participación de Yucatán en el inventario

apícola nacional de 1999

Fuente:

Elaborado con base a datos de SAGARPA-CEA 2001

Características

de la producción de miel en el estado de Yucatán

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno

del Estado (2002) reporta que Según estimaciones sobre

la base de la producción, las exportaciones representan

un ingreso económico promedio de alrededor de US$12,000,000

al año lo que coloca a la apicultura como la actividad

más importante en la generación de divisas del

subsector ganadero de la entidad.

En

Yucatán y el resto de la Península, la apicultura

reviste características de orden social desarrollada

mayormente para la obtención de miel (Tabla 1), por

lo que en baja escala se obtienen otros productos de las abejas

para su comercialización (Programa de control de la

abeja africana- Delegación SAGARPA en Yucatán,

2002).

Tabla

1 Volúmenes de producción de productos de la

apicultura en Yucatán en el 2000

Fuente:

Coord. del programa de control de la abeja africana-SAGARPA,

2002.

La

apicultura es una actividad de importancia por los beneficios

socioeconómicos y el carácter social que representa

para los cerca de 8,000 pequeños productores (85% campesinos)

del sector rural que dependen de ella. Esto de alguna manera

explica los apoyos del Gobierno del Estado a manera de subsidios

hacia la apicultura a pesar de sus condiciones de producción.

Aunque este aporte al ingreso familiar es bajo, resulta de

gran importancia para la subsistencia ya que el efectivo que

se recibe por la venta de la miel es en algunos casos la fuente

de ingresos más importante dentro del patrón

de actividades de la unidad económica familiar de muchos

yucatecos (Villanueva y Collí, 1996).

El

tipo de productor más frecuente es el campesino maya,

de poca preparación técnica para el trabajo

apícola. La inversión de capital en los apiarios

es reducida, la producción depende más de la

flora silvestre, clima y mano de obra familiar. La edad promedio

de los apicultores es de 47 años con un promedio de

cinco años de primaria. Además de la apicultura,

el ingreso económico entre los apicultores proviene

principalmente de actividades agropecuarias (60 %), sobretodo

de la milpa (Echazarreta González, 1999).

En

este sentido cabe destacar las diferencias que se registran

en relación con los productores particulares quiénes

obtienen mayores ingresos por año provenientes de una

mayor productividad y diversificación de la actividad.

Para

el caso de Yucatán, según estimaciones de la

Sociedad Apícola Maya (2001) algunos apicultores tradicionales

que cuentan con un número pequeño de colmenas,

las que explotan sólo miel en forma complementaria

con otras actividades ganaderas de traspatio ó agrícolas,

reportan ingresos entre $6,000.- y $7,000.- pesos anuales.

Según

datos de Vandame (abril de 2001), en conferencia impartida

en las instalaciones de el Colegio de la Frontera Sur ubicadas

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en esa entidad

la apicultura genera un ingreso promedio anual de $9,700.-

pesos por apicultor.

En

Campeche se ha calculado un promedio anual de $5,623.- pesos.

Sin embargo, estas cifras varían por supuesto con base

en las condiciones de productividad de cada apicultor independientemente

de la zona en que se ubique.

Para

Quintana Roo el rendimiento promedio para los últimos

dos años (2000 y 2001), según estimaciones con

base a datos del Programa Apícola de la Secretaría

de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (SEDARI)

fueron de 26 y 30 kgs de miel por colmena, respectivamente.

Esto genera un promedio de $5,000 pesos por apicultor.

La

Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del estado de

Yucatán señala de manera adicional una problemática

socioeconómica y técnica que debe ser considerada.

La apicultura yucateca es afectada por la africanización,

la presencia del ácaro Varroa destructor (antes considerado

como Varroa jacobsoni Oud.), el uso indiscriminado de acaricidas

y antibióticos que dejan residuos y provocan rechazos

de embarques de miel.

También

se señalan como problemas de importancia la necesidad

de mejorar los sistemas de comercialización y de diversificación

de la actividad. Asimismo es necesario actualizar las técnicas

de producción y administración del proceso productivo

por parte de los productores para obtener la calidad de la

miel demandada por el mercado. Falta consolidar la agrupación

de los productores.

Diversidad de especies melíferas y coloración

de la miel

La

miel que se recolecta en la Península de Yucatán

proviene de 40 especies melíferas distintas según

investigaciones realizadas por Villanueva (2001), lo que demuestra

la gran diversidad de especies que es factible certificar

de acuerdo al origen de la miel, lo que daría como

resultado una agregación de valor en el mercado europeo

de alrededor del 20%. Las principales especies visitadas según

los resultados de estas investigaciones son: tahonal (Viguiera

dentata), chechem (Metopium brownei), dzidzilché (Gymnopodium

floribundum), chaká (Bursera simaruba), kaan-chunub

(Thoninia canesceras), sak-piixoy (Trema micrantha), salam

(Lysiloma latisiliquum), etc.

Es notable que pocos apicultores (menos del 6%) cambian sus

apiarios para aprovechar floraciones diferentes. Muchos apiarios

están instalados a una distancia de más de los

cinco kilómetros de la casa (más del 60%) esto

porque el monte más cercano o sus milpas están

allá. El tipo de camino es variable ya que además

los apiarios están localizados a una cierta distancia

del camino en su mayoría brechas (Echazarreta González,

1999). Existen más de 1,000 brechas pecuarias en Yucatán

a través de las cuales se instalan los apiarios (Fig.

4).

Fig.

4 Brecha típica donde muy cerca se sitúan los

apiarios en Yucatán

Fotografía: camino vecinal en la carretera Tunkás-Valladolid

(2002)

El

color promedio de la miel obtenida varía en gran medida

de acuerdo a la especie nectarífera de la cual proviene

y de su madurez (Fig 5). En el mercado local es comúnmente

seleccionada como miel clara y oscura aunque se considera

con mayor demanda la miel ámbar clara de supuesta mejor

calidad entre los consumidores la cual se atribuye principalmente

de origen al dzidzilché (Gymnopodium floribundum).

Fig.

5 Coloración típica de la miel producida en

Yucatán de acuerdo a su origen nectarífero.

Fotografía: Mercado de Tunkás, Yucatán.

Cosecha de enero y febrero de 2002

Por

lo general las mieles de la Península de Yucatán

no se separan de acuerdo a su origen botánico, lo que

se hace es mezclarlas, impidiendo de esta manera darles un

valor agregado. Algunas mieles podrían ser consideradas

como monoflorales por lo cual pudieran tener un mayor valor

comercial, su precio se podría incrementar hasta en

un 100%.

Echazarreta

González, Quezada Euán, et, al. (1997) y Miel

Mex (2001), señalan que la colecta de miel inicia con

la floración en los meses de enero y febrero incrementando

su volumen obtenido en los meses de marzo a junio. En este

primer semestre se obtiene el 95% del total producido. El

5% restante se obtiene en la segunda mitad del año,

aunque los problemas de humedad son más frecuentes

en los centros de acopio ya que superan en ocasiones el 20%

de humedad exigido como máximo.

Del

mes de enero a marzo el tahonal (Viguiera dentata) es la especie

más recurrida por las abejas. En este mismo mes la

miel de dzidzilché (Gymnopodium floribundum) es registrada

en la producción. De abril a mayo las arbóreas

como el tzalam (Lysiloma latisiliquum) y Jabín (Pisciria

piscipula) son las más visitadas por las abejas. La

cosecha de miel de noviembre a diciembre es de origen de enredaderas.

Se calcula que la producción en estos meses alcanza

hasta los 500 kilogramos en promedio por año (Echazarreta

González, 1999).

La

apicultura ha sido fundamental para la conservación

de la biodiversidad ya que las abejas polinizan durante el

pecoreo, infinidad de plantas (Munguía, 1999). El empleo

de la abeja africana en plantaciones comerciales es escaso

en Yucatán ya que la polinización no es muy

necesaria como en otras regiones ya que existe una gran diversidad

de polinizadores.

La Producción de Miel en Yucatán

La

coordinación del Programa de control de la abeja africana

de la SAGARPA en el estado de Yucatán señalan

que en los últimos años se observa un descenso

progresivo de los niveles de producción de miel debido

a los efectos climáticos como los huracanes y las heladas

en el año 2000 han afectado notablemente la flora néctar-polinífera

de la región y esta a su vez la producción de

miel, lo que ha ocasionado pérdidas a los apicultores.

Según

datos del Censo Apícola 1990-2000 (TRON, L. 2001 y

SAGARPA, 2002) e información de la coordinación

del Programa de control de la abeja africana- Delegación

SAGARPA en Yucatán (2002), el volumen de miel obtenido

desde 1990 se ha mantenido en un promedio de 9,700 toneladas

por año y un promedio de 36.8 kilogramos de miel por

colmena calculado con base a las cifras proporcionadas de

producción y del inventario apícola de 1997-2001

(Tabla 2).

Tabla

2 Indicadores de producción de miel en Yucatán

en el período 1997-2001

Fuente:

Elaborado con base a datos de la Coord. del programa de control

de la abeja africana-SAGARPA, 2002.

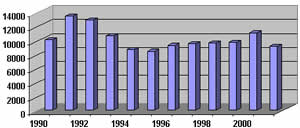

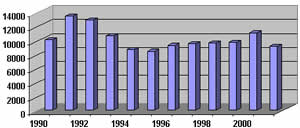

En

el estado de Yucatán se presentan algunos repuntes

en la producción hasta por un máximo de 11,040

toneladas en el año 2000, esto desde 1992 en que inició

su tendencia hacia la baja hasta en un 37% en 1995. De 1996

a 1999 mostró cierta recuperación aunque siempre

con una cifra un 26% menor en relación a las del año

de 1992. Las 8,400 toneladas en el año de 1995 fueron

las cifras más bajas en los últimos 12 años

(Fig. 6).

La

caída en la producción apícola se explica

como efecto de la africanización y la presencia de

la varroasis según Villanueva y Collí (1996).

También en los años en que se ha reportado presencia

de huracanes como el Opal y Roxana y más recientemente

los huracanes Keith y Mitch, se han registrado mermas importantes

en la producción (Güemes Ricalde, 2001).

Un

problema impredecible es el efecto del clima sobre las floraciones

que varía de año en año. En el año

1996 hubo un período bastante frío al principio

del año y resultó que las flores de tahonal

se secaron y no hubo buena cosecha. Además, algunas

de las medidas técnicas establecidas en épocas

críticas como la introducción de reinas europeas

durante los primeros años de la africanización

han dejado de realizarse. La alimentación suplementaria

de las colonias es limitada y se refleja en la debilidad,

mortalidad y enjambrazón de colonias. En general, hay

una tendencia hacia la mínima inversión influenciada

también por el continuo descenso del precio de la miel

en los últimos años (Echazarreta, 1999).

La

coordinación del programa de control de la abeja africana

en entrevista con el MVZ Manuel Estrada (enero de 2002), reporta

que otro factor importante a considerar en la baja de la actividad

apícola es la edad de los productores, principalmente

adultos mayores de 43 años, ya que los jóvenes

se han visto obligados a abandonar la actividad al trasladarse

a las cabeceras municipales ó zonas turísticas

para vender su fuerza de trabajo ya que el precio pagado por

la miel les resulta poco atractivo.

Fig.

6 Producción de miel en Yucatán 1990-2001 (toneladas)

Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA(2002)

Inventario

Apícola en Yucatán

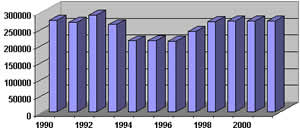

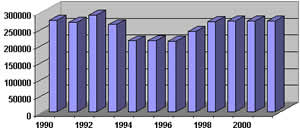

El

inventario apícola de SAGARPA (1990-2001) en los últimos

cinco años muestran cierta constante en torno a la

actividad apícola con un promedio de 264,404 colmenas

en todo el estado. Esto se observa en la figura 7, la cual

muestra también para el período 1994-1996 el

máximo descenso del 26.5% en el número total

de colmenas registradas con respecto al año de 1992

en que alcanzó su mayor nivel. A partir de 1997 y hasta

el año 1999, se observa una cierta recuperación

con respecto al inventario de 1990 para mantener esta cifra

más o menos estable hasta el 2001. Esto último

se explica debido probablemente al subsidio que recibieron

los apicultores por parte del Gobierno del Estado (Fig. 7).

Fig.

7 Inventario apícola de Yucatán 1990-2001

Fuente: Elaborado con Base a datos de SAGARPA (2002)

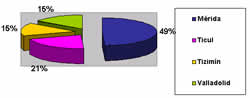

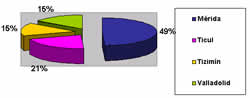

De

acuerdo a cifras del Programa de Control de la abeja africana

de la SAGARPA en Yucatán se registraron en el 2001

un total de 6,945 apicultores distribuidos en cuatro distritos

del Estado (Tabla 3). Destaca en todos los niveles el distrito

de Mérida que comprende 60 municipios del estado con

el 49% del volumen registrado de producción del endulzante

en el 2001 (Fig. 8). Asimismo, este distrito agrupa también

el 49% de las colmenas y el 49.3% del total de apicultores

de la entidad. Le sigue en importancia el distrito de Ticul

con el 20.7% con respecto a estos tres indicadores de la actividad

apícola yucateca. Los distritos de Tizimín y

Valladolid registran de manera similar un 15% de las cifras

para cada uno de ellos.

Tabla

3 Indicadores de la actividad apícola por distritos

en el

estado de Yucatán en el 2001

Por

su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca

del gobierno del estado (2002), reporta de manera adicional

a las cifras de SAGARPA un 15% más de apicultores independientes,

lo que suma un total de 8,000 productores de miel en la entidad

que poseen aproximadamente 351,000 colmenas y con un rendimiento

promedio en el año 2001 de 27.37 kilogramos de acuerdo

a esta dependencia. Cabe destacar que esta cifra resulta menor

a la obtenida en promedio de 36.8 kilogramos para los últimos

cinco años (1997-2001).

Fig.

8. Importancia relativa de los distritos apícolas en

términos de los volúmenes de producción

obtenidos en el 2001

Fuente: Elaborado Con Base a Datos del programa Apícola

(SEDARI, 2001)

Infraestructura

Disponible y Centros de Acopio

De acuerdo con el programa apícola del gobierno del

estado de Yucatán, se cuenta con una relación

de 18 centros de acopio de miel localizados en las microregiones

COPLADEY. Estos se distribuyen de la siguiente manera: Mérida

(8), Maxcanú (1), Tekax (1), Peto (1), Ticul (1), Tizimín

(1), Sotuta (1), Umán (1) y Valladolid (3). Sin embargo,

de acuerdo a lo expresado por esta instancia y la SAGARPA

resulta difícil llevar un control exacto de la información

por el gran número de intermediarios y productores

privados que se registran en Yucatán quiénes

inclusive muchas veces captan miel de los estados vecinos.

Lo mismo sucede con la información relativa a la ubicación

de los productores quiénes por el gran número

de apicultores que se registran resulta difícil su

ubicación exacta ya que se encuentran dispersos al

interior de los 106 municipios en todo el estado.

Cabe

destacar que el programa apícola del gobierno del estado

de Yucatán tiene precisamente dentro de sus objetivos

el tratar de sistematizar esta información dispersa

dentro del programa apícola. Esta importante tarea

como la de promover la organización de los productores

para formar Sociedades de Producción Rural (SPR) y

Sociedades de Solidaridad Social (SSS) las cuales sistematicen

sus propios cuadros técnicos, administrativos y de

dirección, la capitalización de las mismas son

parte de la estrategia formulada para el desarrollo de esta

actividad a partir del 2002.

Sin

embargo, con base en estimaciones hechas con información

de los mismos intermediarios y organizaciones de productores,

así como en recorridos realizados al interior de las

zonas apícolas, existen en el estado más de

50 centros receptores privados y de organizaciones sociales,

muchos de ellos improvisados (Fig. 9).

En

las zonas apícolas más importantes del estado

se nota la presencia de los intermediarios privados a través

de sus centros de acopio (Fig. 10). A pesar de ello la Sociedad

de Producción Rural “Apícola Maya de Yucatán”

cuenta con el mayor número de centros receptores de

miel en el estado con 32 centros registrados.

Fig.

9 Local improvisado para la compra de miel

Fotografía: Local ubicado en Hoctún, Yucatán

(2002)

Dentro

de los intermediarios privados el Sr. Berrón Autrique

cuenta con aproximadamente siete centros establecidos en Mérida

y Valladolid, principalmente. También se registran

empresas envasadoras que funcionan como receptores, como La

Anita, La Extra y el Yucateco.

Fig.

10 Centros receptores de miel pertenecientes a intermediarios

privados

Fotografía: Instalaciones de dos intermediarios en

Valladolid, Yucatán (2002)

La

miel en la civilización Maya

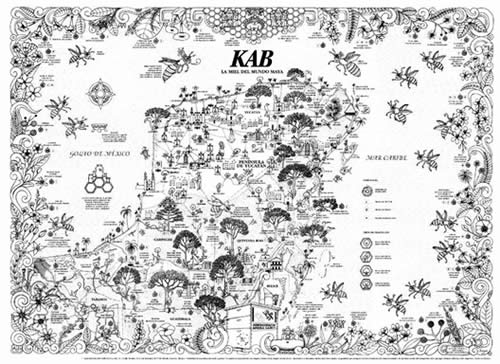

Los mayas poseían una compleja red de dioses, mayores

y menores, de los cuales se destacan Ah Mucen Cab, o gran

guardian de la miel, Balam Cab, jaguar abeja o brujo abeja.

Los cuatro puntos cardinales eran representados por dioses

llamados Bacab. Todas las colmenas de Yucatán eran

orientadas hacia el Bacab del Este. Lo anterior está

documentado en el Códice Trocortesiano (J.P. Cappas

e Souza, 1997). Los historiadores describen la actividad apícola

y el intenso cuidado de las abejas que tenían los mayas

durante la colonia (Fig. 12)

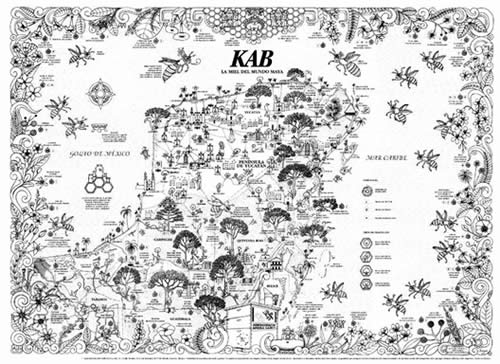

Fig.

12 Mapa “KAB” sobre flores, árboles y lugares

típicos de la apicultura maya

Fuente: Imagen de Leonardo Borges, cartógrafo moderno.

Elaborado para la Agroasociación Apícola, S.A.

de C.V. Mérida, Yucatán.

Resulta

evidente que la meliponicultura en esa época estaba

más extendida que la apicultura en cualquier país

de Europa. Los mayas utilizaron la miel como el recurso principal

en la fabricación del “balché”,

bebida que incluía además de la miel, corteza

del balché (Lonchocarpus longistylus Pittier) y agua,

que se utilizaba en festividades religiosas. El documento

más antiguo sobre aspectos relacionados con la apicultura

en la Península es el códice Troano (de la época

hispánica) en el cual se hace mención de las

festividades religiosas. Festejos similares fueron descritos

por el obispo Diego de Landa, quien comenta que durante los

meses de Tzec (Noviembre) y Mol (Diciembre), los apicultores

mayas celebraron fiestas dedicadas principalmente al dios

Ah-Muzencab para asegurar un buen flujo de néctar,

muy importante para lograr una buena cosecha de miel (Enciclopedia

Yucatanense, 1973).

Rivera Zamora (2000) cita que la cría y domesticación

de las abejas, así como la colecta de la miel silvestre

eran de suma importancia, no solo económica sino que

era un aspecto fundamental de las sociedades indígenas

americanas, a tal punto que algunas fueron calificadas como

“Civilizaciones de la miel”. Las abejas productoras

de miel de esas culturas eran los melipondios, las llamadas

abejas sin aguijón. Las abejas melíferas Apis

mellífera que se encuentra actualmente fue importadas

de Europa inicialmente.

Rivera

Zamora (2000) también cita que la producción

de miel era entre los mayas uno de sus productos básicos.

Tanto para su dieta como en la obtención de la cera

de la que fabricaban velas, tapones para ánforas y

en orfebrería, servía para fundir piezas de

oro por el método de la cera perdida. En cuanto a la

miel eran muchos sus usos conocidos: endulzante para la preparación

de alimentos como atoles y tamales, base para la obtención

de aguardientes y vinagre; servía para emplastos en

heridas y curaciones, como medicamento para la tos, era un

alimento natural de fácil digestión. Era un

producto que permitía muchos subproductos y que enriquecía

la economía maya.

Comercio

de la Miel en la Península de Yucatán

La miel ha sido utilizada también como moneda y ha

sido objeto de un intenso comercio que realizaban desde Tabasco,

por mar con Honduras (Ulúa) y Nicaragua, así

como con el Imperio mexica. A cambio de miel y cera, los mayas

probablemente recibían semillas de cacao y piedras

preciosas (Labougle y Zozaya, 1986). Esta práctica

ha sido utilizada en numerosas culturas en el mundo. Con la

llegada de los españoles a América, podría

pensarse también en la introducción de la abeja

común europea (A. mellífera), sin embargo, la

metrópoli siempre consideró la venta de miel

y cera como un monopolio real y exclusivo de España.

No obstante debido a las actividades religiosas surgió

una fuerte demanda de la cera de abeja, utilizada para fabricar

velas, que eran absolutamente indispensables para oficiar

la misa. Por ello, la casta de los “halch-uinics”

al ocupar en la Península de Yucatán el sitio

que correspondía, los españoles les exigieron

cera como tributo. Después, con la introducción

de la caña de azúcar la miel pasó a segundo

lugar y sólo se empleaba para la fabricación

del balché (Ruz, 1980).

Gómez (1990), cita que el desarrollo comercial de la

miel se dió en la Península de Yucatán

a partir de la década de los años 30’s

(principalmente en el estado de Yucatán y posteriormente

en Quintana Roo) y es a partir de esa fecha que se da un fuerte

impulso a la apicultura; la difusión cada vez mayor

de los beneficios que otorga esta actividad, ocasionó

que la gente se interesara más en ella y que las empresas

comenzaran a crecer, formándose así, asociaciones

en toda la Península. En el año de 1968 se formó

en Quintana Roo la Sociedad Apícola “Javier Rojo

Gómez”, que actualmente cuenta con cuatro centros

de acopio que se encuentran situados en Chetumal, Nuevo Xcan,

Dziuché y Felipe Carrillo Puerto.

El

14 de octubre de 1971 se constituyó el Comité

Apícola Peninsular (CAP) en Cozumel, Q Roo., con el

objetivo de unificar la oferta al mercado exterior. Este comité

lo constituyen la Sociedad de Crédito Agrícola

de R. L. “Lic. Javier Rojo Gómez (ARIC), Quintana

Roo; Miel de Abeja de Campeche, Campeche; “Apícola

Maya de Mérida”, Yucatán y la Sociedad

Cooperativa de Consumo Apícola “Lol-Cab”

S.C.L. en Mérida, Yuc. (Martínez, 1974).

En

la actualidad, SAGAR (1996) y Collí (1998) mencionan

que en la Península de Yucatán se exporta aproximadamente

entre un 95 y un 99% de la miel que se produce, el otro 1%

a 5% es consumida localmente. Citan que actualmente los apicultores

están organizados en sociedades y están empezando

a exportar sus productos sin el intermediarismo que siempre

ha prevalecido, y de esta forma los productores han incrementado

sus ganancias.

La

miel de la Península se exporta principalmente a Alemania

(70 %) Suiza (12%) e Inglaterra (9%), y el resto (9%) a Italia,

Filipinas, Bélgica, Holanda y Arabia Saudita (SAGARPA,

2002). Desde 1994 se empezó a exportar a Arabia Saudita

y en 1995 se inició la exportación a Filipinas

(SAGAR, op cit). En el 2001 se hincaron las gestiones a través

de Bancomext para exportar miel envasada a Estados Unidos.

En

diversos medios impresos de circulación en la Península

se menciona que los intermediarios que acaparan la compra

y exportación de miel en la Península de Yucatán

(Berrón, Rosado, Ramírez, Miel Mex, S.A de C.V,

etc), han manifestado interés en industrializar la

miel para darle más valor agregado al producto, sin

embargo, se han expresado más favorablemente hacia

la conquista de nuevos mercados en el Caribe y Centroamérica

como Guatemala, Aruba, Honduras, etc., que implican menos

exigencias en materia de calidad.

Existe

una marcada dependencia de la actividad hacia la existencia

de un reducido número de intermediarios que monopolizan

las exportaciones de miel, inclusive en la Península.

En este sentido resulta grave la situación para la

apicultura de la Península de Yucatán, ya que

el control se ejerce a través del precio de la miel

en el mercado ante la falta de nuevas formas para su comercialización

y para el desarrollo del mercado de otros subproductos de

la apicultura y del valor agregado que pueda darse directamente

a la miel (Tron, 2001).

Según

datos de la SAGARPA (2002) y de la Secretaría de Desarrollo

Rural y Pesca del gobierno del estado (2002), en Yucatán

existen diversas asociaciones de productores que trabajan

de manera separada la producción y comercialización

de la miel sin llegar a constituir una sola agrupación

que permita actuar de manera conjunta en la negociación

de las condiciones del mercado internacional. Esto ha traído

como consecuencia que sean los grandes intermediarios regionales

e internacionales quiénes fijen los márgenes

de negociación con consecuencias en los niveles de

precio principalmente dañando de manera particular

a las organizaciones de apicultores de orden rural o formada

por gente del campo de niveles socioeconómicos bajos

de la zona maya, quiénes ven en esta actividad un ingreso

económico importante para completar sus niveles de

subsistencia. Por ello, estas dependencias señalan

de manera importante para la actividad estatal, incluso regional,

la necesidad de consolidar la agrupación de apicultores.

En

el estado de Yucatán se registran siete organizaciones

sociales rurales que abarcan la mayoría de los productores

de la entidad, entre las más importantes Sociedad de

Solidaridad Social “Apícola Maya” (con

sede en Mérida) cuenta con 800 socios y recibe actualmente

miel procedente de más de 3,500 apicultores de todo

el estado, es la más importante inclusive a nivel regional,

SSS Felipe Carrillo Puerto (en Maxcanú), SSS Xolicab,

SSS Flor de Tajonal (ubicada en Valladolid con apoyo del Instituto

Nacional Indigenista), SSS Lho’l Habin (ubicada en Peto),

Tzulicab (ubicada en Sotuta), etcétera.

Como

sociedades anónimas de capital variable ubicadas en

Mérida se encuentran entre otras Agroasociación

Apícola, Apícola de la Región Peninsular,

Mieles Naturales de San Pedro, y Miel mex (esta última

con sede principal en Valladolid). Estas empresas son los

principales intermediarios de la región para fines

de exportación, ya a través de contactos en

el extranjero y vía precio regulan las condiciones

del mercado internacional.

Los

intermediarios como norma general exigen como calidad en la

miel un porcentaje máximo de 18 a 20 grados de humedad

y cuando estos niveles son rebasados simplemente no aceptan

en compra el producto. Recientemente se han detectado problemas

en el mercado internacional relacionados con el contenido

de residuos tóxicos en la miel por el uso de ciertos

químicos de manera irracional por parte de los apicultores

(tabla 4), cuya presencia al ser detectada (algunos por encima

de un rango determinado) en los laboratorios en Alemania y

Europa en general, provocan el rechazo inmediato de esa remesa

con consecuencias posteriores.

Tabla

4

Niveles de residuos que desechan envíos de miel según

normas sanitarias y veterinarias de la Comunidad Europea en

el 2000

| Substancia

Activa |

Límites |

Límites |

Usado

Como |

Sustancia

ó producto |

| |

(MG/KG) |

PPB |

|

|

| Estreptomicina |

0.01 |

10 |

Antibiótico |

Estrepen

Vitaminado |

| Tetraciclina |

0.01 |

10 |

Antibiótico |

Terramicinas |

| Sulfamidas |

0.01 |

10 |

Antibiótico |

Sulfathiasol |

| Brompropylat |

0.1 |

100 |

Acaricida |

Folbex

VA |

| Dibrombenzophenol

(Descomposición del Brompropylat) |

0.1 |

100 |

Acaricida |

|

| Comaphos |

0.05 |

50 |

Acaricida |

Perizin |

| Cymiazol |

5 |

500 |

Acaricida |

Apitol |

| Flumethrin |

0.005 |

5 |

Acaricida |

Bayvarol |

| Fluvalinatos |

0.05 |

50 |

Acaricida |

Apistan |

| Thymol |

0.5 |

500 |

Acaricida |

Apilife

VAR |

| Phenol |

0.05 |

50 |

Acaricida |

Acido

Fénico |

Fuente:

Miel Mex, S.A. de C.V. y SEDARI (2001b)

Además,

los intermediarios (Berrón, Salazar, Miel Mex, etc.)

señalan que las condiciones de manejo de los productores

no permiten mejores condiciones de calidad para seleccionar

la miel por su origen, pureza, etc. que darían valor

agregado al producto.

Si bien es cierto que existen esfuerzos de organización

y regulación del precio por parte de las organizaciones

de productores aún falta mucho por hacer en términos

de calidad y sobretodo en materia de mercadeo y comercialización,

la experiencia de Apícola Maya es importante en este

sentido. La capacitación parece ser también

un factor importante en la resolución de los problemas

de los productores.

De

esta manera los precios registrados desde 1995 a la fecha

han sido poco suficientes para garantizar mejores condiciones

a los apicultores. Estos varían de un Municipio a otro

dependiendo del intermediario y el esfuerzo de las organizaciones,

o bien de la venta directa del productor a los coyotes a fin

de mejorar un poco el precio. Los precios promedio han fluctuado

de $5.2 por kilogramo en 1995 hasta alcanzar un máximo

de $15 por Kg. en 1997 y de ahí mostró una tendencia

hacia la baja hasta el 2000, supuestamente, por efecto de

la competencia de la miel de Argentina y China en los mercados

internacionales, según mencionan los intermediarios

del mercado regional.

Tabla

No. 4. Evolución de los Precios Promedio Pagados al

Productor en el Estado de Yucatán 1995-2000

Fuente:

Elaborado con base a datos de intermediarios y de la

SSS Apícola Maya de Yucatán (2002)

Se

ha registrado una caída en los precios bajando de $15.°°

por kilogramo en 1997, año en que alcanzó su

mayor nivel, a menos de la mitad, es decir $7.°° por

kilogramo en los años subsecuentes y con ciertos repuntes

por encima de los ocho pesos hasta el presente año

del 2002.

El Mercado local de la miel

En información obtenida en campo (Güemes Ricalde,

2002) de los mismos productores e intermediarios, se señala

que el consumo de miel en el mercado regional es en el mayor

de los casos ocasional, y no tiene el nivel de exigencia de

calidad del mercado internacional. La comercialización

de la miel se ha caracterizado por realizarse en envases de

vidrio de Coca Cola de medio litro a razón de $10.°°

a $12.°°, ó en botellas de vino de ¾

de litro o de un litro que son lavadas a mano cuyos precios

oscilan entre los $20.° y los $25.°°. También

se utilizan envases de alimento para bebés de la marca

Gerber con capacidad de 350 gramos aproximadamente cuyo precio

es de un mínimo de $7.°° a $10.°°.

Esta ha sido la forma más tradicional para su venta

de la miel en los mercados populares donde es común

encontrarla, como el mercado Lucas de Gálvez en el

centro de la ciudad de Mérida o al interior de los

mercados locales en los distintos municipios del estado de

Yucatán (Fig. 13).

Fig

13 Miel para su venta al detalle en el mercado Lucas de Gálvez

en el centro de la Cd. de Mérida, Yucatán

Fotografía: Güemes Ricalde (2002)

Sin

embargo, en los años más recientes (finales

del 2000 y el 2001 y lo que va del 2002) se han incorporado

al mercado local gran número de marcas nacionales y

regionales e inclusive en algunos casos procedentes de Francia.

Es notable también el número de marcas de jarabes

a base de fructosa como sustitutos de la miel, que en muchos

casos se cree por parte del consumidor que se trata de miel

sin poder establecer una diferencia entre ambos productos.

Los conocedores mayormente se basan en el precio y el contenido

descrito en la etiqueta ya que se perciben prácticas

mercadológicas engañosas. Esto ha sido posible

observarlo sobretodo en las tiendas de autoservicio o supermercados

que pertenecen a grandes cadenas nacionales o internacionales

como Carrefour, Comercial Mexicana, Chedraui, etcétera

(Fig 14) (Güemes Ricalde, 2002).

Fig.

14. Miel y jarabes a base de fructosa envasados de marca que

compiten entre sí en los mercados regionales de autoservicio

o supermercados

Fotografía: Güemes Ricalde (2002)

Se

registran prácticas mercadológicas especializadas

de envasado o etiquetado entre otras, a diferencia de Quintana

Roo y Campeche. En Yucatán inclusive se ha desarrollado

recientemente una fuerte competencia de marcas regionales,

entre otras “multiflora Maya” (de la SSS Apícola

Maya de Yucatán), “El Yucateco”, “La

Anita” y “La Extra”, “Pájaro

Rojo”,”Mimiel”,”Miel Gary”,

etcétera, que envasan la miel y que han logrado colocar

su producto inclusive en los mercados de autoservicio y supermercados

(Fig. 15). En el caso de Mimiel inclusive ha adoptado la etiqueta

y nombre genérico de la firma francesa de supermercados

Carrefour (Güemes Ricalde, 2002).

Fig.

15 Miel envasada de marcas regionales de venta en tiendas

de autoservicio y supermercados o para su venta al detalle

Fotografía: Güemes Ricalde (2002)

Las

presentaciones de jarabe y miel envasada de marca varían

desde los 325 grs hasta litro y medio del producto. Se perciben

notables diferencias de precios entre jarabes y miel de origen

natural siendo más económica la presentación

de jarabes con contenido similar al de la miel. Mientras que

un envase de miel que contiene poco más de 700 gramos

cuesta entre $17.°° y $30.°° dependiendo de

la marca, siendo más económicas las marcas regionales,

un envase de jarabe “sabor maple” con el mismo

contenido puede llegar a costar entre $12.°° y $25.°°

(Güemes Ricalde op cit).

Por

los resultados de la encuesta que sobre el consumo se está

realizando actualmente con financiamiento del Conacyt-Sisierra

se ha logrado determinar que en este segmento de mercado perteneciente

a la clase socioeconómica de tipo medio (clase o nivel

A/B, “C” ó C+ con base a la clasificación

de la Asociación de Mercados AMAI, 2002), quiénes

compran en supermercados o tiendas de autoservicio tienen

una marcada preferencia por el consumo del jarabe sabor maple

como sustituto de la miel, el cual consumen mayormente en

los Hot Cakes (Güemes Ricalde, Cabañas Garrido

y Novelo López, 2002). Esta tendencia se observa también

en restaurantes y sitios para la venta de alimentos quiénes

han expresado que regularmente se abastecen en los supermercados

(Chedraui, Carrefour, etc.) para el caso de jarabes como sustituto

de la miel.

En

Yucatán se registra también la venta de otros

productos de la apicultura como el polen, propóleo

y jalea real envasados de marca al natural (PRONAT, Mimiel,

Apícola Maya, etc.) o bien, en compuestos ya sea a

base de miel y propóleo, jalea real liofilizada, pomadas

a base de veneno de abeja e inclusive cosméticos, jabones

y shampoos (Fig. 16). Estos tienen aún un mercado en

crecimiento aunque ya de cierta importancia, pues demuestran

un gran potencial entre los consumidores yucatecos que parecen

inclinarse hacia la moda del consumo de productos naturales

en sustitución de otros productos inorgánicos

o de origen químico como el caso de los cosméticos

y los medicinales para la tos y molestias de la gripe principalmente

((Güemes Ricalde, 2002).

Fig.

16 Otros productos de la apicultura en exhibición para

su venta

Fotografía: SSS Apícola Maya de Yucatán.

Francisco Güemes (2002)

Consumo

de la Miel

En relación al consumo en el mercado local popular

en la ciudad de Mérida, la coordinación del

programa de control de la abeja africana de la SAGARPA en

Yucatán (2000), obtuvo en sondeo de mercado sobre el

consumidor, que el 99% de los entrevistados consumía

miel contra un 1% que no la consumía. Además,

este alto porcentaje de consumidores se manifestó con

un marcado gusto por la miel aunque su frecuencia y nivel

de consumo mostró una tendencia muy baja entre 350

y 450 gramos por año. El 90% de estos consumidores

entrevistados manifestó que la miel generalmente la

compran en las calles o en el mercado Lucas de Gálvez

en el centro de la ciudad de Mérida.

Sólo

el 10% respondió que la adquiría en supermercados

y tiendas de autoservicio por lo que la miel en envases de

vidrio de ½ litro de Coca cola y las tradicionales

botellas de miel de ¾ y un litro hasta ese año

las de mayor preferencia entre los consumidores yucatecos.

Es muy probable que estos porcentajes hayan variado a la fecha

del 2002, ya que precisamente a partir de finales del 2000

es que se ha notado una marcada presencia de marcas nacionales

y locales, así como esfuerzos mercadológicos

para la venta de la miel y jarabes a base de fructosa (como

sustituto) en los supermercados y tiendas de autoservicio

(Güemes Ricalde, Cabañas Garrido y Novelo López,

2002).

Estos

resultados nos llevan a suponer que existen amplias posibilidades

de incrementar la demanda en el mercado regional, sin embargo,

de acuerdo a lo observado a la fecha a través de los

avances del proyecto Conacyt-Sisierra sobre consumo, es perceptible

un fuerte efecto de sustitución de miel por jarabe

de fructosa sabor maple, particularmente en el segmento de

mercado que corresponde a una clase o nivel socioeconómico

medio y alto, así como en el ramo restaurantero (Güemes

Ricalde, 2002b).

Las

cifras obtenidas por SAGARPA en el 2000 no fueron significativas

para el consumo de otros productos de la apicultura como la

jalea real y el polen, ya que únicamente el 5% dijo

consumir polen. Esto al parecer debido a que el consumidor

local no tiene el conocimiento sobre las propiedades de estos

productos apícolas. Sin embargo, este consumo va en

aumento a través de promociones recientes ha a través

de ferias de la miel para exponer nuevos productos elaborados

como cosméticos y medicinales a base de propóleo,

miel, jalea real, polen y veneno de abeja. La principal forma

de publicidad para estos productos es aquella que se está

realizando de “boca en boca” entre los yucatecos,

quiénes parecen interesarse cada vez más en

este tipo de productos lo que se traduce positivamente en

una mayor demanda (Güemes Ricalde, Cabañas Garrido,

Novelo López, 2002).

El principal factor para incrementar la demanda de este tipo

de productos está al parecer, en el precio de los productos

y su origen orgánico en relación con los que

compiten tradicionalmente de marca para el caso de los cosméticos

y línea de limpieza (Shampoos, jabones, etc.);, y en

relación con el grado de cultura sobre su origen orgánico

y los beneficios que reportan para el caso de los medicinales.

Pero el volumen de compra siempre estará en función

de las necesidades o motivos de compra del cliente y del segmento

del mercado al que pertenece, los cuales están siendo

estudiados a fondo con financiamiento del Conacyt-Sisierra

a través del proyecto sobre “Cultura de Producción

y consumo de miel en la Península de Yucatán

(2000-2002).

Consumo de la Miel

En relación al consumo en el mercado local popular

en la ciudad de Mérida, la coordinación del

programa de control de la abeja africana de la SAGARPA en

Yucatán (2000), obtuvo en sondeo de mercado sobre el

consumidor, que el 99% de los entrevistados consumía

miel contra un 1% que no la consumía. Además,

este alto porcentaje de consumidores se manifestó con

un marcado gusto por la miel aunque su frecuencia y nivel

de consumo mostró una tendencia muy baja entre 350

y 450 gramos por año. El 90% de estos consumidores

entrevistados manifestó que la miel generalmente la

compran en las calles o en el mercado Lucas de Gálvez

en el centro de la ciudad de Mérida.

Sólo

el 10% respondió que la adquiría en supermercados

y tiendas de autoservicio por lo que la miel en envases de

vidrio de ½ litro de Coca cola y las tradicionales

botellas de miel de ¾ y un litro hasta ese año

las de mayor preferencia entre los consumidores yucatecos.

Es muy probable que estos porcentajes hayan variado a la fecha

del 2002, ya que precisamente a partir de finales del 2000

es que se ha notado una marcada presencia de marcas nacionales

y locales, así como esfuerzos mercadológicos

para la venta de la miel y jarabes a base de fructosa (como

sustituto) en los supermercados y tiendas de autoservicio

(Güemes Ricalde, Cabañas Garrido y Novelo López,

2002).

Estos

resultados nos llevan a suponer que existen amplias posibilidades

de incrementar la demanda en el mercado regional, sin embargo,

de acuerdo a lo observado a la fecha a través de los

avances del proyecto Conacyt-Sisierra sobre consumo, es perceptible

un fuerte efecto de sustitución de miel por jarabe

de fructosa sabor maple, particularmente en el segmento de

mercado que corresponde a una clase o nivel socioeconómico

medio y alto, así como en el ramo restaurantero (Güemes

Ricalde, 2002b).

Las

cifras obtenidas por SAGARPA en el 2000 no fueron significativas

para el consumo de otros productos de la apicultura como la

jalea real y el polen, ya que únicamente el 5% dijo

consumir polen. Esto al parecer debido a que el consumidor

local no tiene el conocimiento sobre las propiedades de estos

productos apícolas. Sin embargo, este consumo va en

aumento a través de promociones recientes ha a través

de ferias de la miel para exponer nuevos productos elaborados

como cosméticos y medicinales a base de propóleo,

miel, jalea real, polen y veneno de abeja. La principal forma

de publicidad para estos productos es aquella que se está

realizando de “boca en boca” entre los yucatecos,

quiénes parecen interesarse cada vez más en

este tipo de productos lo que se traduce positivamente en

una mayor demanda (Güemes Ricalde, Cabañas Garrido,

Novelo López, 2002).

El principal factor para incrementar la demanda de este tipo

de productos está al parecer, en el precio de los productos

y su origen orgánico en relación con los que

compiten tradicionalmente de marca para el caso de los cosméticos

y línea de limpieza (Shampoos, jabones, etc.);, y en

relación con el grado de cultura sobre su origen orgánico

y los beneficios que reportan para el caso de los medicinales.

Pero el volumen de compra siempre estará en función

de las necesidades o motivos de compra del cliente y del segmento

del mercado al que pertenece, los cuales están siendo

estudiados a fondo con financiamiento del Conacyt-Sisierra

a través del proyecto sobre “Cultura de Producción

y consumo de miel en la Península de Yucatán

(2000-2002).

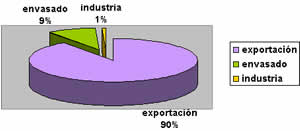

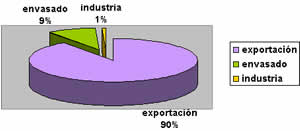

Envasado y consumo Industrial de la miel en Yucatán

Las cifras registradas por SAGARPA en el 2000, demuestran

que la actividad apícola en Yucatán tiene como

principal objetivo las exportaciones hacia el mercado europeo,

ya que de las 11,040 toneladas producidas únicamente

el 10% tuvo un destino diferente. La miel consumida para la

industria apenas significó el 1% (88 toneladas) mientras

que el 0.8% fueron utilizadas para el envasado de marca con

etiqueta y sin etiqueta (Fig. 17). Otras 900 toneladas (8.2%)

fueron envasadas en botellas y recipientes de vidrio ó

plástico para su venta tradicional al detalle (botellas

de Coca cola o de vino de ¾ de litro ó más

y envases PET ).

Fig.

17 Participación relativa del consumo de miel destinada

a la exportación, industria ó al envasado con

y sin etiqueta

Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA 2002

En

el 2000, sin representar volúmenes significativos,

los principales consumidores de miel en la industria fueron

el DIF de Yucatán (50 toneladas), galletera Dondé

(19 toneladas), Panadería El Retorno (14 toneladas)

y Dulces y Novedades Tony (5 Toneladas). Destaca desde el

punto de vista privado y de la industria en sí la empresa

Dondé quien utiliza la miel para la fabricación

de galletas, ya que aunque el DIF supera en número

los volúmenes demandados de miel, sabemos que se trata

de una paraestatal que emplea la miel para la elaboración

ó en combinación de los desayunos escolares

(SAGARPA, 2002).

Por

otro lado se registraron también en ese año,

nueve empresas envasadoras de capitales privados de los yucatecos,

entre ellas: Apícola Maya de Yucatán, La Extra,

El Yucateco, Gary, Mieles Uxmal, La Anita, Pájaro Rojo,

Mimiel y Miel Kab. Algunas de ellas inclusive han logrado

incursionar en el mercado internacional con miel envasada

de origen (Fig 18): La Anita, La Extra y El Yucateco (Bancomext,

2002).

Fig.

18 Miel envasada de origen de empresas locales de Yucatán

presentes en el mercado de exportación

Fuente: Imágenes de Empresas en Internet y

Bancomext, 2002

El

Mercado Internacional de la Miel

Europa, sin incluir los países de la antigua Unión

soviética, tiene aproximadamente 13 millones de colmenas

de abejas, un promedio de 7 por cada 2.6 km2, una densidad

de colmenas siete veces mayor que la de cualquier otro continente

(Tiatrini, 2001).

A

pesar de la gran densidad de abejas, se consume más

miel de lo que puede producirse y Europa occidental es la

región del mundo que aporta mayor cantidad de miel.

Los europeos en general están acostumbrados a consumir

miel ya que es parte de su herencia de siglos pasados, cuando

la apicultura formaba parte del ritmo de vida de cada comunidad

rural y las ciudades eran lo suficientemente pequeñas,

proveían a las colmenas silvestres de alimento y lugares

para anidar (Apimex, 2001).

Sands

(1984), cita que los países con más alto nivel

de consumo de miel son todos los países industrializados.

En orden descendente de consumo quedarían de la siguiente

manera: Holanda, Canadá, Alemania, Bulgaria, Austria,

Dinamarca, y los Estados Unidos. Todos estos países

consumen 0.6 kilogramos o más de miel por persona al

mes con el caso especial de Holanda que reporta en edades

medias un consumo hasta de 2 kilogramos per cápita

lo cual debe ser contrastado con los datos promedio de los

países de Centro América y Sudamérica

de 0.16 kilogramos per cápita por mes.

Los

grandes importadores y consumidores de miel son las naciones

industrializadas: Alemania, Japón, Reino Unido, Italia,

Francia, Holanda, Suiza, Bélgica y Luxemburgo (listados

en orden por volumen de importación en 1981 También

es necesario considerar que Alemania y otros países

de Europa sí presentan altos niveles de importación,

debido a que también son redistribuidores en Europa

(Tabla 6).

Tabla

6. Número de importadores, agentes y empacadores de

miel en Europa en el año 2000 (estimado)

Fuente:

Apiservices, 2001

México

tiene una importante participación entre los tres principales

exportadores de miel a Europa, principalmente a Alemania,

país al que en 1999, exportó en promedio 14,323

toneladas, lo que representa el 16% del total de las importaciones,

ocupando el segundo lugar en importancia después de

Argentina que alcanzó una cifra promedio de 27, 328

toneladas con el 30% de la demanda de los alemanes. El tercer

lugar lo ocupa China con 12,729 toneladas, es decir el 14%

(Braunstein, 2001a). El precio (CIF) promedio que se pagó

por la miel mexicana fue de US$1.26 dólares por kilogramo,

mientras que la miel de Argentina y China recibieron en promedio

US$1.10 y US$0.95 dólares en promedio, respectivamente.

En

el mercado de Estados Unidos, a pesar de la cercanía,

México cubrió entre enero y julio de 2000 apenas

el 4% promedio de las importaciones de ese país, a

diferencia de Argentina que es el principal abastecedor de

miel de Estados Unidos, ya que aporta el 35% del total (Braunstein,

2001ª). En este mercado la miel mexicana marcó

una variación en el precio promedio (CIF) por kilogramo

entre US$0.9 y US$1.17 dólares, mientras que la miel

Argentina y China se pagó en promedio a razón

de US$0.9 dólares el kilogramo (Braunstein, 2001ª

y b ).

Normas de Calidad en el Mercado Internacional

Por definición, la miel es un producto natural, que

no contiene aditivos ni conservantes. La fecha indicada en

los botes en los mercados internacionales es meramente un

dato que hace referencia a su frescura, aunque la miel puede

conservarse por varios años conservando su aroma y

características gustativas originales.

Según

la legislación europea, la simple palabra “miel”

sobre un embalaje es suficiente para asegurar al consumidor

un origen 100% natural. Sin embargo, la calidad de los productos

es además regularmente controlada por laboratorios

autorizados (Bernard , 2001).

Existen tantas variedades de mieles como especies vegetales

nectaríferas. Cada miel va a tener un aroma y sabor

distintivo de acuerdo a la especie vegetal que la abeja visitó.

Las mieles son clasificadas en los mercados internacionales

según sus orígenes:

a)

Orígen botánico: hablamos generalmente de miel

monofloral como la miel de acacia, de brezo, de lavanda, de

romero, de trébol, etc.; o de terruños multiflorales

(mieles de varias flores) a menudo clasificadas según

los lugares de cosecha (llanura, montaña ó bosque),

o la temporada (miel de primavera o de verano ...)

b)

Origen geográfico: las mieles de las regiones son clasificadas

según el orígen geográfico y la flora

habitual de una región determinada: miel de los pirineos,

miel de los Alpes, miel de Anou, miel de Córcega, miel

de Gátinais, miel de Francia, miel de la península

de Yucatán, etc.

c)

Miel de mielada: Nos referimos a la miel que producen las

abejas al libar las secreciones de áfidos, estas mieles

se producen en los bosques de zonas templadas

Comportamiento de las exportaciones Yucatecas en el

2001

En

el año 2001, Yucatán exportó a los mercados

mundiales poco más de 6,412 toneladas cuyo principal

destino fue el mercado alemán con más de 4,451

toneladas, La miel de la Península se exportó

principalmente a Alemania (70 %) Suiza (12%) e Inglaterra

(9%), y el resto (9%) a Italia, Filipinas, Bélgica,

Holanda y Arabia Saudita (SAGARPA, 2002). Desde 1994 se empezó

a exportar a Arabia Saudita y en 1995 se inició la

exportación a Filipinas (SAGAR, 1996). En el 2001 se

iniciaron las gestiones a través de Bancomext para

exportar miel envasada a Estados Unidos.

El

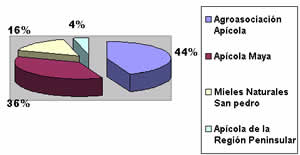

mayor volumen de exportación de la miel yucateca en

el 2001 se concentró en escasamente cuatro organizaciones

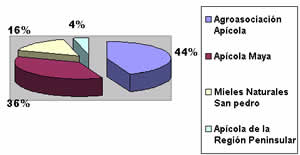

(Fig 19): Agroasociación Apícola SA. De C:V,

(2,838.8 toneladas), SSS Apícola Maya de Yucatán

(2,300 toneladas), Mieles Naturales San Pedro, S.A. de C.V.

(1,021.8 toneladas) y Apícola de la Región Peninsular,

S.A. de C.V. (251.4 toneladas). De estas cuatro organizaciones

sólo una es de carácter social, y ocupa la segunda

posición, esta es la SSS Apícola Maya de Yucatán,

que mueve hacia el mercado exterior aproximadamente el 36%

de las exportaciones de miel en comparación con el

44.3% de Agroasociación Apícola SA. De CV de

origen privado que ocupa el primer sitio, lo cual demuestra

un grave problema de intermediarismo.

Fig.

19 Participación relativa de organizaciones en el volumen

exportado de miel en Yucatán en el 2001

Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA, 2002

Las

exportaciones de miel en Yucatán alcanzaron su máximo

nivel entre los primeros siete meses del año del 2001,

de enero a julio donde se concentra más del 81% del

volumen de exportación del endulzante. El mes en que

alcanzó su máximo nivel fue en mayo con más

de 1,141 toneladas (18%) de lo exportado, mientras que el

menor registro fue en el mes de septiembre. También

se registra un monto importante a finales del 2001 durante

los meses de noviembre y diciembre con la cosecha de enredaderas

fundamentalmente. En estos dos meses se comercializó

un 15% del total del año (Fig 20).

Fig.

20 Volúmenes de miel exportados por mes en el año

2001

Fuente: Elaborado con base a datos de SAGARPA, 2002

Según

datos de Bancomext (DIEX, 2002), en Yucatán se encuentran

registradas ocho empresas exportadoras. Tres de ellas se encuentran

exportando miel envasada y los demás corresponden a

los grandes intermediarios que comercializan la miel convencional

a granel en tambores de 300 kgs. Una de ellas sólo

cumple las veces de consultoría y enlace con importadores

de Europa (Tabla 7).

Tabla

7 Empresas exportadoras de miel registradas en el directorio

de exportadores de Bancomext en el 2002

Fuente:

Elaborado con base a datos del DIEX-Bancomext, 2002

Discusión

En

coincidencia con Villanueva y Collí (1996) para ayudar

a fortalecer la apicultura y su comercialización en

Quintana Roo es necesario llevar a cabo ciertos mecanismos

y acciones, entre ellos: establecer un laboratorio para determinar

el origen botánico y calidad de las mieles que se producen.

Determinar su origen botánico permitiría penetrar

nuevos mercados nacionales e internacionales con mayor valor

agregado y por supuesto con mayores precios (al menos 20%

más) y beneficios para la apicultura. Si no fuera posible

construir un laboratorio de calidad de miel exclusivamente

para el estado de Yucatán, sería factible recurrir

al laboratorio de SAGARPA en la ciudad de Mérida, para

ampliarlo y modernizarlo a fin de que brinde servicio a toda

la Península y quizás a Centroamérica.

También podría operar a manera de supervisión

para la entrada de mieles procedentes de otros estados y regiones

del mundo que ingresan a la Península de Yucatán

y que pudieran con esto evitar competencias desleales de comercio,

particularmente en cuanto a calidad de la miel se refiere,

ya que al interior del país se han detectado embarques

de miel procedente de Nueva Zelanda y China, que desplazan

del mercado al producto nacional.

Habría

que analizar la factibilidad de producir miel orgánica,

ya que en Yucatán existen aún recursos néctar-poliníferos

en relativa abundancia específicamente en la franja

que colinda a lo largo con el estado de Quintana Roo, sin

embargo, las condiciones generales de infraestructura propias

para su producción y los niveles de organización

y capacitación de los apicultores están en niveles

que exigen un esfuerzo adicional.

También

es importante estimar la rentabilidad real que produciría

al agricultor el producir miel ecológica, ya que de

acuerdo a las tendencias observadas en los precios en los

precios internacionales en los últimos años

estos han venido a la baja y se estima sigan con esta tendencia.

Estos precios deberán ser comparados con los costos

reales que implica el producir esta miel ecológica

incluyendo los costos de oportunidad que representa el abandonar

la producción de miel convencional que de acuerdo a

cifras de SAGARPA (2002) tiene un costo promedio de $6.38

por kilogramo de miel producida bajo un estándar de

30 colmenas como mínimo (considerando los costos de

depreciación) y que a razón del precio pagado

al productor en el mercado regional, hoy día en promedio

de $8.50/kg, resulta evidente que la inversión es muy

alta ya que por kilogramo se obtiene un beneficio de $2.12

pesos que multiplicado por los 27.37 kgs/colmena que reporta

la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca nos da un

total de $58.°°/colmena por año. Si esto lo

multiplicamos por las 30 colmenas promedio obtenemos que el

beneficio neto de la actividad apícola para un productor

promedio con 30 colmenas será de $1,740.°°

anuales. Si elevamos el rendimiento a la cifra que reporta

SAGARPA (2002) de promedio de rendimiento por colmena de 36.8

kgs y lo multiplicamos por el beneficio de $2.12 obtenemos

por colmena por año un beneficio de $78.°°

que por las 30 colmenas nos arroja un benéfico promedio

anual de $2,341.°°. Esto demuestra que esta actividad

es poco rentable a baja escala y con bajos niveles técnicos,

situación que presenta la mayoría de los apicultores

de origen maya o rural.

Volviendo

a nuestros cálculos, si tomamos estas cifras sobre

rendimiento para un apicultor de menor escala, los datos podrían

arrojar quizás que no se obtiene ningún beneficio

o que inclusive se obtienen pérdidas. Sin embargo,

el esfuerzo de su ahorro al invertir en fuerza de trabajo

en sus colmenas representa para el apicultor maya un ingreso

económico al vender su miel, ya que debemos entender

que sus razones de cálculo del beneficio son distintas

a las razones del gran capital, por lo que su inversión

en la producción también debe resultar en menor

costo. Para él obtener un ingreso por la venta de su

miel en un momento dado significa dentro de su lógica

económica familiar la oportunidad de adquirir ropa,

medicamentos o el pago inclusive de alguna deuda lo cual coincide

con lo citado por Sands (1994).

Por

lo anterior, es necesario desarrollar en Yucatán una