| Objetivo:

analizar las cifras y características de la actividad

apícola en el estado de Campeche así como el panorama

general de sus condiciones actuales, su importancia y participación

en el mercado mundial y nacional, a fin de aportar conclusiones

en relación a la toma de decisiones sobre el futuro próximo

de esta importante actividad

Introducción

Según datos de Bancomext (Marzo de

2001) México incrementó en un 37.3 % el valor

de las exportaciones de miel entre 1999 y 2000 al pasar de

25 a 35 millones de dólares el valor total (precios

FOB) de lo exportado en este renglón, que ascendía

en alrededor de las 58, 550 toneladas.

La Península de Yucatán es por tradición

una región importante productora de miel a nivel mundial,

ya que en gran proporción (95%) su producción

se destina al mercado internacional, siendo inclusive considerado

dentro de los primeros exportadores y productores de gran

calidad en Europa y Estados Unidos, donde este producto es

altamente demandado por sus características de origen

botánico y propiedades mismas de la miel (Apimex, 2001).

Los estados de Yucatán, Campeche y

Quintana Roo son tradicionalmente productores de miel desde

los mayas que en diversos códices mencionan la importancia

que tuvo esta actividad entre ellos. Según datos de

la SAGAR (1998), el estado de Campeche ocupa el segundo lugar

en producción en relación a los otros dos estados

productores de la Península, donde la producción

de miel juega un papel social y económico fundamental

dentro de la estrategia de sobrevivencia de la población

en las zonas más marginadas de la entidad.

A pesar de su gran demanda en los mercados

mundiales y a su excelente calidad, la miel de la Península

de Yucatán extrañamente registra un bajo consumo

per cápita entre la población local, su nivel

de consumo resulta contrario a lo que se reporta en la historia

donde la actividad apícola es de arraigo en la cultura

y tradición maya. Esto debe ser analizado a fondo a

fin de determinar los factores que determinan su escasa demanda,

tomado en consideración los resultados en la fomulación

de estrategias para el comercio de la miel en la región

donde al parecer se han olvidado de las bondades que su consumo

regular ofrece.

A pesar de muchos años de producción

y subsidios para tratar de impulsar la actividad en la Península,

esta ha tenido que enfrentar graves problemas debido a la

llegada de la abeja africana, a la detección del ácaro

Varroa jacobsoni Oudemans, a la competencia y a los bajos

precios de la miel durante años en el mercado internacional

y el problema del intermediarismo, así como también

los efectos climáticos y la falta de organización

de los productores para elevar sus niveles de productividad

y de mejorar condiciones para producir con mayor calidad,

certificación y diversificación de productos

(Villanueva y Collí, 1996, Jiménez ,1998 y Guzmán,

2001).

Además, los intermediarios ejercen

el control sobre el mercado organizado, quiénes pagan

precios bajos al productor y distribuyen el producto en el

mercado internacional obteniendo con ello todo el beneficio

que implica. Sin embargo, algunos apicultores logran colocar

en los mercados regionales una parte de su producción

obteniendo un precio un tanto mayor.

En la Península de Yucatán,

según Sands (1984), la apicultura responde a una lógica

diferente al de economía de mercado, es decir se traduce

en una lógica de subsistencia familiar heredada por

los mayas de la Península tiempo atrás.

Hoy en día esta situación, según

se constata en recientes investigaciones, se ha agravado aún

más ante el acelerado proceso globalizador y los problemas

de los años recientes en relación al precio

el cual cayó desde 1995, registrando desde entonces

constantes oscilaciones hacia la baja en su nivel, así

como a condiciones de mercado lo que ha convertido a la apicultura

en una actividad secundaria con otras de subsistencia como

la agricultura, animales de traspatio y la forestería,

entre otras, siendo el estado de Campeche una región

donde existen muchos recursos naturales, a diferencia de otros

(Sands, 1984), que les permitirían dar mayor valor

agregado a la miel, a través de la certificación

de origen botánico y ecológico y la diversificación

de productos como el polen, jalea real y propóleo aún

sin explotar.

Villanueva y Collí (1996) Citan que

la mayor parte de los apicultores de la Península de

Yucatán son pequeños productores cuyos ingresos

dependen en gran parte de la venta de su miel, ya que sus

otras actividades productivas son básicamente de autoconsumo.

Por las características citadas anteriormente

la apicultura de Campeche y en general de la Península,

muestra un cierto retraso en cuanto a su actual desarrollo,

debido principalmente a que la actividad no aprovecha las

ventajas de las economías a escala, el valor agregado

y la diversificación, a pesar de sus organizaciones.

La apicultura se caracteriza en que los productores cuentan

con un número reducido de colmenas que explotan en

unidades económicas familiares, recurriendo a sus organizaciones

exclusivamente para la comercialización y negociación

de subsidios de diversas especies y con una alta dependencia

de las fluctuaciones y condiciones del mercado que imponen

al monoproducto los intermediarios regionales.

Fig. No. 1. La Apicultura,

una actividad complementaria a baja escala

Fotografías:

Güemes (2001) Mpio. De Calakmul.

Origen histórico

de la actividad apícola en la Península de Yucatán

Los historiadores describen la actividad apícola

y el intenso cuidado de las abejas que tenían los mayas

durante la colonia; asimismo resulta evidente que la Meliponicultura

en esa época estaba más extendida que la apicultura

en cualquier país de Europa. Los mayas utilizaron la

miel como el recurso principal en la fabricación del

“balché”, bebida que incluía además

de la miel, corteza del balché (Lonchocarpus longistylus

Pittier) y agua, que se utilizaba en festividades religiosas.

El documento más antiguo sobre aspectos relacionados

con la apicultura en la Península es el códice

Troano (de la era hispánica) en el cual hace mención

a las festividades religiosas. Festejos similares fueron descritos

por el obispo Diego de Landa, quien comenta que durante los

meses de Tzec (Noviembre) y Mol (diciembre), los apicultores

mayas celebraron fiestas dedicadas principalmente al dios

Ah-Muzencab para asegurar un buen flujo de néctar,

tan importante para lograr una buena cosecha de miel (Enciclopedia

Yucatanense, 1973).

Según Villanueva y Collí (1996)

la explotación apícola en relación con

la abeja del género Apis se empezó a desarrollar

a principios del siglo XX desplazando paulatinamente la Meliponicultura.

A partir de entonces la apicultura cobró gran relevancia

económica. En 1943, cuando empezaron a formarse las

primeras sociedades apícolas en el estado de Yucatán

los apicultores empezaron a organizarse para ofertar mejor

sus productos tanto a nivel nacional como internacional.

Gómez (1990), cita que el desarrollo

comercial de la miel se dió en la Península

de Yucatán a partir de la década de los años

30’s (principalmente en el estado de Yucatán

y posteriormente en Campeche y Quintana Roo) y es a partir

de esa fecha que se da un fuerte impulso a la apicultura;

la difusión cada vez mayor de los beneficios que otorga

esta actividad, ocasionó que la gente se interesara

más en ella y que las empresas comenzaran a crecer,

formándose así, asociaciones en toda la Península.

El 14 de octubre de 1971 se constituyó

el Comité Apícola Peninsular (CAP) en Cozumel,

Q Roo., con el objetivo de unificar la oferta al mercado exterior.

Este comité lo constituyen la Sociedad de Crédito

Agrícola de R. I. “Lic. Javier Rojo Gómez

(ARIC), Q Roo. ; Miel de Abeja de Campeche, Campeche; “Apícola

Maya de Mérida”, Yucatán y la Sociedad

Cooperativa de Consumo Apícola “Lol-Cab”

S.C.L. en Mérida, Yuc. (Martínez, 1974).

En la actualidad, SAGAR (1996) y Collí

(1998) citan que en la Península de Yucatán

se exporta aproximadamente entre un 95 y un 99% de la miel

que se produce, el otro 1% a 5% es consumida localmente. La

miel de la Península se exporta principalmente a Alemania

(70 %) e Inglaterra (20%), y el resto (10%) a Bélgica,

Holanda, Italia y Estados Unidos de América (SAGAR,

1996). Desde 1994 se empezó a exportar a Arabia Saudita

y el año pasado se inició la exportación

a Filipinas. Además, recientemente en diversos medios

los intermediarios que acaparan la compra y exportación

de miel en la Península de Yucatán (Berrón,

Salazar, Miel Mex, S.A de C.V, etc), han manifestado poco

interés en industrializar la miel para darle más

valor agregado al producto, sin embargo, se han expresado

favorablemente hacia la conquista de nuevos mercados en el

Caribe y Centroamérica como Guatemala, Aruba, Honduras,

etc., que implican menos exigencias en materia de calidad.

La Actividad Apícola de Campeche

en el Contexto Nacional

Según datos de la SAGARPA (2001) la

Península de Yucatán suma el 31.6% del volumen

total producido (17,541 Tons.) en todo el país, lo

cual demuestra la importancia de esta región como la

principal productora de miel en México. Del total regional

Campeche aporta el 25% del volumen producido ocupando el segundo

puesto después de Yucatán que ocupa el primer

lugar, con el 57%. Quintana Roo por su parte solo aporta el

18%. Cabe mencionar que estas cifras son relativas ya que

según información recabada en los centros de

acopio, mucho de lo producido en los estados de Campeche y

Quintana Roo se registra en Yucatán, ya que gran número

de productores se desplazan hasta los centros que se ubican

en este último estado por la cercanía, o bien,

muchas veces esto es consecuencia de la intervención

de los coyotes que se encargan del tránsito de la miel

de una entidad a otra distorsionando los registros.

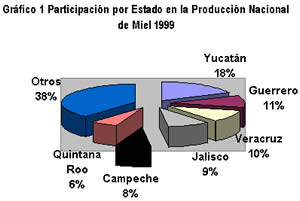

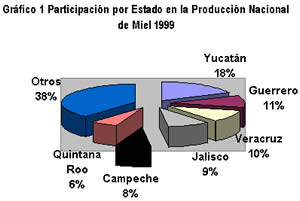

El estado de Campeche según cifras

estimadas en base a datos de la SAGARPA (2001), para 1999

se ubicaba en el quinto estado mayor productor de la República

con cifras de 4,397 toneladas, en relación con los

estados de Yucatán que ocupaba la primera posición

con un total de 9,980 Tons.; Guerrero ocupó el segundo

lugar con volumen registrado de 5,899 Tons., Veracruz en tercero

y Jalisco en cuarto sitio con 5,669 y 5,004 toneladas respectivamente.

Seguido de Campeche se ubica en sexto sitio el estado de Quintana

Roo con 3,164 Tons. Que también se encuentra localizado

en la Península de Yucatán (Gráfico 1).

Fuente: Elaborado Con Base a datos

de SAGARPA (2001)

En cuanto a la participación del estado

de Campeche en el Inventario nacional de colmenas de 1999

de la SAGARPA, éste aporta 195,618 unidades, cifra

con la que ocupa el 3er lugar nacional después de Yucatán

(primero) y Jalisco (segundo) con 271,137 y 243,318 colmenas

respectivamente, lo cual demuestra ciertas incongruencias

con los datos registrados en relación con la producción

(Gráfico 2).

Fuente: Elaborado Con Base

a Datos de SAGARPA 2001

La Producción

de Miel en Campeche

La Secretaría de Desarrollo Rural del

Gbno. Del Estado de Campeche (1999) cita que en Campeche la

apicultura es de las actividades de mayor importancia por

los beneficios socioeconómicos que representa esta

actividad ya que dependen de ella cerca de 4,500 familias

en su mayoría del sector social rural.

La miel que se recolecta en el estado de Campeche

proviene de siete diferentes floraciones. El color promedio

que más comúnmente se obtiene es el ámbar

claro aunque también se recepciona miel de color ámbar

oscuro.

En los meses de enero a julio se cosecha el

95% del volumen total de miel que produce el Estado y en los

meses de agosto a diciembre, el 5% restante. Esta última

es considerada miel húmeda debido a que supera el margen

del 18 al 20.5% que se exige en el mercado (SDR, 1999).

Desde el punto de vista ambiental la apicultura

ha sido fundamental para la conservación de la biodiversidad

ya que las abejas en su vuelo polinizan infinidad de plantas

(Munguía, 1999). Sin embargo, su empleo en plantaciones

comerciales es escaso en el estado de Campeche.

Según datos del Censo Apícola

en el estado de Campeche (SAGARPA, 2001) el volumen de miel

producido muestra en la última década dos períodos.

En el primero de ellos, comprendido de 1990 a 1995 la producción

se vino abajo hasta en un 56.14% para a partir de 1996 mostrar

cierta recuperación. A pesar de esta tendencia en este

segundo período, las cifras son menores a los estándares

de 1990. Las 7,345 toneladas obtenidas en el primer año

del nuevo milenio son un 13% menor al volumen de las 8,450

toneladas promedio que se obtuvieron en 1990 (Gráfico

3) .

Gráfico 3 Producción

de Miel en Campeche 1990-2000

Fuente: Elaborado Con

base a Datos del Censo Apícola. SAGARPA, 2001

La caída en la actividad

apícola es explicada en cierta medida por Villanueva

y Collí (1996) como efecto de la africanización

y la presencia de la varroasis. Por su parte la SDR (1996

y 1999) y la SAGARPA (2001) citan de manera adicional a esta

problemática los problemas climáticos, especialmente

la presencia de huracanes como el Opal y Roxana, excesos de

humedad y la problemática económica de las familias

rurales incapaces de sostener la actividad apícola

y la unidad familiar misma ante el acelerado proceso globalizador

y los problemas de competencia en los mercados internacionales.

En este sentido, según datos del diagnóstico

económico del Gbno. Del estado en 1996, del año

de 1991 al año de 1996 se registró un grave

descenso en el inventario apícola estatal pasando de

una cifra de 171,000 a 115,000 el número de unidades

contabilizadas (32.5% menos) lo cual provocó una caída

mayor al 50% en la producción de miel en el estado.

Además cita que como consecuencia de la africanización

y la varroasis muchos productores abandonaron la actividad

ya que la productividad disminuyó de 40 a 32 Kilogramos

promedio por colmena y tuvieron que enfrentar muchos problemas

de manejo y enjambrazón con esta nueva especie de abeja.

Según consta en su informe de 1998,

ante esta problemática el Gobierno del estado de Campeche

emprendió en ese año un programa de apoyo a

la actividad apícola cuyo objetivo era el de recuperar

los niveles de inventario y producción de miel registrados

en 1990. Las estimaciones de los resultados en 1998 según

se anota en el censo, logró elevar a 135,715 el número

de colmenas, es decir un 17.6% más con respecto a las

cifras de 1995. Este programa y esta tendencia a la alza se

mantuvieron hasta el año 2000 donde inclusive no sólo

se alcanzó el récord de colmenas de 1990 sino

que se logró superar en un 1.9% (Gráfico 4).

Esto explica de alguna forma los incrementos en la producción

obtenida en esta actividad en los últimos años.

Gráfico 4 Inventario

de Campeche (No. De colmenas)

Fuente: Elaborado Con Base

a datos del Censo Apícola. SAGARPA, (2001)

El censo apícola de 1998 señala

que para este año en Campeche había un total

de 6 mil apiarios con un total de 135,715 colmenas que produjeron

un total de 4799 toneladas de miel y 17.87 toneladas de cera,

lo que representó un valor de $36’338,711 (pesos).

Había entonces 4,030 productores en 235 comunidades

de 10 municipios con 11 organizaciones y 8 centros de acopio.

En ese mismo año se habilitó el centro de acopio

de Calakmul y se distribuyeron más de 9,550 abejas

reinas, 4,225 núcleos, 28,531 equipos apícolas,

2,783 tambores y se contrataron 15,786 jornales en limpieza

de apiarios así como para el cambio e introducción

de reinas y tratamientos para la varroasis, entre otros apoyos

que se tradujeron en los resultados antes citados.

Este programa se ha seguido implementando

hasta la fecha por parte del Gobierno del Estado ya que en

1999 se invirtieron en total 3,544 millones de pesos con recursos

de alianza para el Campo y el Programa de Empleo Temporal.

Fue en este año en que se consolidó el Primer

centro productor de abejas reinas en el estado, a nivel comercial,

el cual se ubica en la comunidad de Dzibalchén, Mpio.

De Hopelchén.

Las expectativas apícolas del Gobierno

del Estado eran buenas en 1999 y los resultados alcanzados

con este esfuerzo han sido significativos en el 2000 donde

se alcanzó la cifra récord antes mencionada

de las 174,324 colmenas inventariadas en todo el estado para

un volumen producido de 7,345 toneladas cifra menor a las

8,500 toneladas que se plantearon como meta alcanzar. A pesar

de estas cifras, el 2000 se considera un buen año para

la apicultura campechana aunque no así en el 2001 según

los avances hasta mayo de este año. Las cosas se presentaron

totalmente de manera opuesta ya que las estimaciones por la

Coordinación estatal de la SAGARPA para el control

de la abeja africanizada era de un volumen de miel captado

40% menor al año anterior debido a los efectos climáticos

que ocasionaron graves pérdidas en la población

de abejas y en el retraso de la floración.

Situación de la Producción Apícola

por Municipios

De acuerdo a cifras del Censo Apícola realizado en

1998 por la Secretaría de Desarrollo Rural, el Estado

de Campeche registra diez municipios donde la actividad apícola

es de importancia por los volúmenes de producción

que registran aunque de acuerdo a los principales indicadores

de la actividad esta muestra cierta heterogeneidad en las

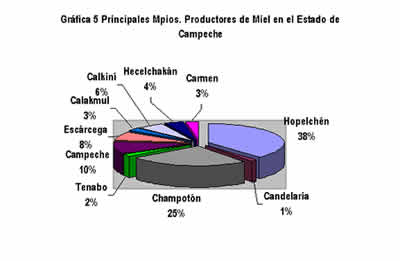

condiciones en que se desarrolla (Cuadro 1). En orden descendente

de acuerdo a su importancia los municipios productores de

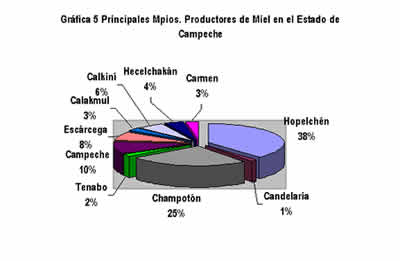

miel son (Gráfico 5):

Fuente: Elaborado con base

a datos del censo Apícola de 1998. SAGARPA (2001)

Cuadro 1 Indicadores

de la Producción Apícola por Municipio, 1998

Fuente: Elaborado con base

a datos del Censo Apícola (SAGARPA, 2001)

Son tres los municipios que reportan el 73

por ciento de la producción de miel total en el Estado:

Hopelchén acapara el 38 por ciento ocupando el primer

lugar con un volumen producido de 1’213,935 toneladas,

seguido de Champotón que aporta el 25 por ciento con

un volumen de 806,995 toneladas del endulzante; el tercer

sitio lo reporta el municipio de Campeche con 310,586 toneladas

lo que representa el 10% del volumen estatal. Muy cerca de

Campeche, el municipio de Escárcega también

registra un volumen importante de 250,342 toneladas iguales

al 8 por ciento. Los otros seis municipios que reportan producción:

Calkiní, Hecelchakán, Carmen, Calakmul, Tenabo,

Candelaria se reparten el 19% restante del volumen estatal

producido en 1998.

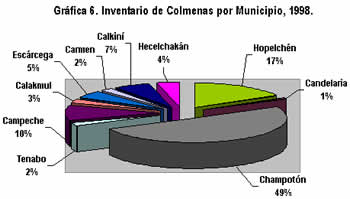

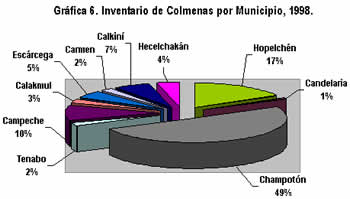

Obtenidos de la misma serie

del Censo de 1998 los datos muestran ciertas inconsistencias

en relación al número de colmenas que se registran

por municipio, ya que el municipio de Champotón cuenta

con un total de 80,485 colmenas, cifra que representan casi

la mitad del inventario estatal, mientras que Hopelchén

apenas registra un total de 27, 270 unidades, ocupando el

segundo lugar. Por su parte, el municipio de Campeche cuenta

con un inventario de 16,287 colmenas lo que lo ubica en la

tercera posición en este renglón. Con cifras

significativas de 10,768 y 8,287 colmenas también aparecen

ocupando el cuarto y quinto sitio los municipios de Calkiní

y Escárcega. Los cinco municipios que restan suman

un total de 18,081 unidades inventariadas iguales al 11.2

por ciento de las 161,198 que se reportan en todo el Estado

(Gráfica 6).

Fuente: Elaborado con base

a datos del Censo Apícola (SAGARPA, 2001)

En cuanto al número de productores

el municipio de Hopelchén registra un total de 1,052,

Champotón 950 y Campeche 485 lo que los ubica en los

municipios con mayores cifras. A pesar de ello los municipios

de Calkiní y Calakmul muestran cifras importantes con

un padrón de 473 y 345 productores registrados respectivamente.

En los municipios que restan se reportan los siguientes datos:

Hecelchakán cuenta con 218, Escárcega con 204,

Tenabo 96, Carmen 86 y Candelaria apenas 30. Esto deja entrever

la heterogeniedad en los niveles técnicos y las condiciones

de producción en distintos municipios (Cuadro No. 1)

si comparamos estas cifras en relación con el número

de colmenas y la producción promedio en cada una de

ellas.

Figura 2. Apiarios en el Mpio. de Calakmul que Requieren

más Apoyo donde la Actividad es Importante para la

Subsistencia de Muchas Familias

Fotografías: Fco. Güemes,

R. Mayo de 2001. Ejido Nvo. Becal. Mpio. De Calakmul.

Cuadro 2 Indicadores

de Comunidades que Destacan por Municipio

|

Mpio. |

Comunidad |

No.

De Prod´s. |

No.

De Colmenas |

Producción

en Kgs |

%

del Mpio. |

Kgs.

Por colmena |

| Hopelchén |

Sn.

Fco. Suntuc |

37 |

2,678 |

124,465 |

10.3 |

46.5 |

| |

Crucero

San Luis |

33 |

1,819 |

103,296 |

8.5 |

56.8 |

| |

Bolonchén |

85 |

2,237 |

100,665 |

8.3 |

45 |

| |

Hopelchén |

68 |

2,136 |

96,12 |

7.9 |

45 |

| Champotón |

Miel

de Champotón |

28 |

6,972 |

69,72 |

8.6 |

10 |

| |

Hool |

36 |

5,727 |

57,27 |

7.1 |

10 |

| |

Champotón |

42 |

4,968 |

49,68 |

6.2 |

10 |

| Campeche |

Tixmucuy |

23 |

1,404 |

39,312 |

12.7 |

28 |

| |

Alfredo

V. Bonfil |

22 |

1,609 |

32,18 |

10.4 |

20 |

| |

Los

Laureles |

39 |

1,197 |

22,743 |

7.3 |

19 |

| |

Poc

Yaxum |

36 |

785 |

20,41 |

6.6 |

26 |

| Escárcega |

Escárcega |

49 |

3506 |

140,74 |

56.2 |

40 |

| |

Haro |

44 |

1,618 |

30,76 |

12.3 |

19 |

| |

Div.

del Norte |

10 |

393 |

17,249 |

6.9 |

43.9 |

| |

La

Asunción |

13 |

609 |

12,18 |

4.9 |

20 |

| Calkiní |

Dzibalché |

86 |

2,08 |

38,218 |

20.9 |

18.4 |

| |

Calkini |

56 |

2,225 |

37,083 |

20.2 |

16.7 |

| |

Nunkini |

98 |

1,697 |

26,598 |

14.5 |

15.7 |

| |

Sta.

Cruz Ex -Hda. |

32 |

978 |

17,73 |

9.7 |

18 |

| Hecelchakán |

Hecelchakán |

57 |

2,596 |

57,636 |

44.3 |

22.2 |

| |

Poc-boc |

22 |

991 |

17,92 |

13.8 |

18.1 |

| |

Cumpich |

42 |

624 |

14,644 |

11.3 |

23.5 |

| Carmen |

Sabancuy |

41 |

1,53 |

45,9 |

53.3 |

30 |

| |

Chic-bul |

16 |

795 |

19,875 |

23.1 |

25 |

| Calakmul |

20

de Novbre. |

26 |

443 |

11,075 |

13.9 |

25 |

| |

Gvo

D. Ordaz |

19 |

249 |

6,225 |

7.8 |

25 |

| |

Fpe.

Angeles |

5 |

188 |

4,7 |

5.9 |

25 |

| |

Chilam

Balam |

8 |

474 |

4,74 |

5.9 |

10 |

| Tenabo |

Tenabo |

57 |

2,05 |

36,805 |

56.1 |

18 |

| |

Tinum |

15 |

847 |

14,76 |

22.5 |

17.4 |

| Candelaria |

Peje

Lagarto |

16 |

461 |

20,748 |

54.5 |

45 |

| |

Nva.

Rosita |

14 |

402 |

17,352 |

45.5 |

43.2 |

Fuente:

Elaborado con base a datos del Censo Apícola (SAGARPA,

2001)

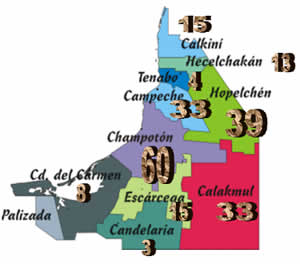

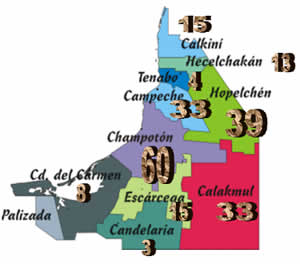

Las

cifras globales sobre el número de localidades que

reportan producción apícola en el Estado de

Campeche suman un total de 224 distribuidas en toda la geografía

estatal (Figura 3). Los Municipios de Champotón (60

comunidades), Hopelchén (39), Calakmul y Campeche (ambos

con 33 localidades) concentran el 73.7 por ciento de comunidades.

Esto en cierta forma coincide con los registros anteriores

de inventarios, los volúmenes de producción

y el número de productores aunque no en el caso del

Mpio. de Calakmul que muestra un mayor grado de dispersión

y un gran número de productores mientras su productividad

están muy por debajo de los Municipios de mayor producción.

Esto no significa de ninguna manera que ésta no sea

una actividad importante, sino que confirma de alguna forma

la condición complementaria en el ingreso de subsistencia

familiar en que la actividad apícola participa. Esto

finalmente deja entrever que a pesar de sus recursos naturales

y el gran número de productores esta región

en especial requiere de mayor apoyo en inversión y

asesoría técnica y comercial para poder elevar

la producción y de paso proteger la biodiversidad.

Figura

3. Número de Localidades Registradas con Poducción

de Miel por Municipio, 1998

Fuente:

Elaborado con base a datos del Censo Apícola (SAGARPA,

2001)

Las

cifras que se registran a nivel de comunidades en el Cuadro

No. 2 muestra que existe una fuerte concentración de

los volúmenes producidos en ciertas comunidades por

municipio, que a su vez concentran un gran porcentaje de la

producción estatal. Seis comunidades acaparan el 20.1

por ciento del volumen producido en Campeche. En orden de

importancia destacan: San Fco. Suntuc, Escárcega, Crucero

San Luis, Bolonchén, Hopelchén y Champotón.

Cuatro de ellas pertenecientes al municipio de Hopelchén,

una a Escárcega y otra a Champotón que coinciden

con las cabeceras municipales. Esto resalta la importancia

de la actividad en el municipio de Hopelchén donde

la apicultura parece haber alcanzado un mejor desarrollo.

Los rendimientos en estas comunidades, por encima de los 45

kilogramos promedio por colmena y hasta los 56.2 Kilogramos

son en cierta forma un indicador del nivel técnico

empleado en la apicultura. Lo mismo se puede citar en relación

al inventario de colmenas y el número de productores

que se registran.

Tampoco

se puede dejar de señalar que las cifras observadas

en el cuadro No. 2, indican que aunque de manera más

dispersa dentro de algunos municipios existen comunidades

que también destacan por sus cifras. Así es

posible citar que Sabancuy, Tenabo, Hecelchakán, Dzibalché,

Calkini, Tixmucuy y Alfredo V. Bonfil son algunas de las comunidades

que siguen en importancia a las mencionadas en primer orden.

En

relación a las comunidades que reportan mayor número

de productores en el Estado de Campeche destacan: Nunkiní

y Dzibalché (Mpio de Calkini) con 98 y 86 apicultores;

y, Bolonchén y Hopelchén (Mpio. De Hopelchén)

con 86 y 85 respectivamente.

El

Mercado local de la miel

En

información obtenida directamnete de productores e

intermediarios, se señala que el consumo de miel en

el mercado local es en el mayor de los casos ocasional, y

su demanda se incrementa en los meses de frío o cuando

las enfermedades de la garganta se hacen presentes. Aunque

sin tener comparativo con los niveles de exigencia y certificación

de calidad del mercado internacional, en el mercado del consumidor

campechano se observa una categorización con base en

el color de la miel en: extraclara, clara, oscura y extraoscura.

Entre las de mayor preferencia entre los consumidores se encuentran

las mieles claras. Cabe mencionar que es en Campeche donde

esta clasificación parece ser un factor importante

a considerar por el consumidor a la hora de su elección

a diferencia de otros mercados de la Península. Así,

los campechanos, aunque sin un proceso de certificación

tienden a asociar la coloración en función de

la floración de la cual procede: tajonal, dzidzilché,

Chaká blanco, etc. Este es un recurso importante que

debe ser considerado en la formulación de estrategias

mercadológicas a futuro a fin de establecer diferencias

de precios.

Para los productores e intermediarios que comercializan la

miel en los centros de acopio del estado, sin tener un impacto

en el precio, esta clasificación se reduce a tres categorías:

extraclara, clara y oscura. Al igual que los comerciantes

al detalle el color se asocia a la planta de que procede y

también en relación a la época ó

mes de cosecha.

La

comercialización de la miel al consumidor se caracteriza

por presentarla tradicionalmente en envases de plástico

ó vidrio de un litro ó ½ litro de coca

cola, o bien en botellas de vino de 1 litro ó ¾

de litro que son lavadas a mano. Estos envases inclusive aún

presentan las etiquetas de Marca del producto del que provienen;

y, la miel, por su parte, también muestra ocasionalmente

en la superficie de arriba de la botella residuos por la falta

de una adecuada filtración (Figura 5). Los precios

a que se ofrecen el ½ litro y el litro de miel en este

tipo de envases alcanza un precio de $10 hasta $12 pesos y

de $20 a $24 pesos, respectivamente.

Cabe

mencionar que existe otro mercado para la miel en la entidad

en los grandes supermercados, donde la presencia del producto

es con registro y marca normalmente proveniente de otros estados

de la República y en mucho de los casos con sustitutos

de la miel. Estos últimos inclusive son preferidos

para ser ofrecidos en los restaurantes y sitios de comida

en general de la ciudad de Campeche, al parecer por el diseño

de la botella en que se envasan este tipo de productos.

En

el mercado campechano se observa también la presencia

de algunos productos provenientes de Yucatán, los cuáles

compiten en diseño de envase y marca con algunos productos

originarios de la entidad que han desarrollado algún

esfuerzo por añadir valor agregado a su producto y

obtener mayores beneficios, sin embargo señalan que

las ventas son muy esporádicas y estacionarias y que

falta mucha asesoría mercadológica para impulsar

su comercialización inclusive en mercados importantes

como Can cun y la Cd. De México. Actualmente la miel

la envasan en recipientes de vidrio de ½ kilogramo

y 355 grs el cual ofrecen en el mercado a un precio promedio

entre $25 y $20 pesos (Figura 4).

Figura

4. Miel Envasada para su Venta en el Mercado Local de Campeche

Fotografía:

Fco. Güemes, R. (Mayo de 2001)

De

esta manera podemos afirmar que en Campeche se registran algunos

esfuerzos de envasado y etiquetado de la miel exclusivamente,

sin llegar a ser una industria, a diferencia de Yucatán

donde inclusive se ha detectado recientemente el intento de

fabricar paletas y dulces ó jarabes medicinales naturales

en combinación con otros subproductos como el propóleo,

estos últimos que son vendidos a razón de $12.-

a $14.- en cajitas con 10 pastillas y de $18.- y hasta $24

pesos en botellitas de plástico de 100 ml., respectivamente,

lo cuáles pueden ser encontrados principalmente en

farmacias, supermercados, estanquillos, entre otros.

Fig.

No. 5 Miel en Envases de ½ Litro y de Litro de Coca

cola y Botellas de Vino en Exhibición para su Venta

al Detalle

Fotografía:

Güemes (Mayo de 2001) Mercado de la Cd. De Campeche.

El

Comercio de la Miel en los Centros de Acopio

Los

intermediarios por su parte comentan, que como norma general

exigen como calidad en la miel un porcentaje máximo

de 18 a 20 grados de humedad y cuando estos niveles son rebasados

simplemente no aceptan en compra el producto, o bien, lo reciben

en espera de que los grandes intermediarios particulares le

asignan un precio; miel la cual regularmente acaba por mezclarse

con la demás.

Otros

de los requisitos que se señalan por los intermediarios

coinciden con las exigencias en el mercado internacional en

relación con el contenido de residuos tóxicos

en la miel. Por ello se recomienda entre los productores el

evitar el uso de ciertos químicos de manera irracional

(tabla 3) cuya presencia al ser detectada (algunos por encima

de un rango determinado) en los laboratorios en Alemania y

Europa en general, provocan el rechazo inmediato de esa remesa

con consecuencias posteriores. Además, los intermediarios

señalan que las condiciones de manejo de los productores

no permiten mejores condiciones de calidad para seleccionar

la miel por su origen, pureza, etc. que darían valor

agregado al producto.

Fue

posible observar que la miel se comercializa a granel en tambores

de 300 Kgs., o bien, en cubetas de 19-20 litros que fueron

envases de pintura, o en garrafas de 5 hasta 20 litros, que

muchas veces presentan condiciones de higiene bastante descuidadas,

asimismo, debe señalarse la práctica que los

mismos intermediarios efectúan en el centro de acopio

al mezclar las distintas mieles que llegan a ofrecer los apicultores

desde sus apiarios de la región en condiciones distintas

de humedad, color, pureza, etc.

Cuadro

No. 3

Niveles de Residuos que Desechan Envíos de Miel Según

Normas Sanitarias y Veterinarias de la Comunidad Europea en

el 2000

| Substancia

Activa |

Límites |

Límites |

Usado

Como |

Sustancia

ó producto |

| |

(MG/KG) |

PPB |

|

|

| Estreptomicina |

0.01 |

10 |

Antibiótico |

Estrepen

Vitaminado |

| Tetraciclina |

0.01 |

10 |

Antibiótico |

Terramicinas |

| Sulfamidas |

0.01 |

10 |

Antibiótico |

Sulfathiasol |

| Brompropylat |

0.1 |

100 |

Acaricida |

Folbex

VA |

| Dibrombenzophenol

(Descomposición del Brompropylat) |

0.1 |

100 |

Acaricida |

|

| Comaphos |

0.05 |

50 |

Acaricida |

Perizin |

| Cymiazol |

5 |

500 |

Acaricida |

Apitol |

| Flumethrin |

0.005 |

5 |

Acaricida |

Bayvarol |

| Fluvalinatos |

0.05 |

50 |

Acaricida |

Apistan |

| Thymol |

0.5 |

500 |

Acaricida |

Apilife

VAR |

| Phenol |

0.05 |

50 |

Acaricida |

Acido

Fénico |

Fuente:

Miel Mex, S.A. de C.V. (2001)

En

los centros apícolas del Estado se ve el esfuerzo de

inversión del Gobierno local en afán de mejorar

la infraestructura y el equipo de los productores quiénes

han querido aprovechar los subsidios para elevar la producción

lo cual parece tener resultados significativos, sin embargo,

el marcado intermediarismo es quien parece mejor aprovechar

estos subsidios vía precios, ante la escasa organización

para el mercado y la falta de fondos de capital como un fondo

revolvente para la comercialización, por ello resultan

trascendente en el planteamiento de la problemática

apícola actual de Campeche y de la región diversificar

la producción y reducir el intermediarismo (Güemes,

2001).

Según

datos de la Coordinación Estatal para el Control de

la Abeja Africana (SAGARPA, 2001), para fines de la producción

y de acopio de miel en el Estado existen 11 organizaciones

que agrupan a los productores, a saber:

1.-

SPR “Apicultores Ecológicos del Oeste de Calakmul”

2.- SSS “Miel y Cera de Campeche”

3.- SPR Apicultores de Champotón

4.- SSS “Unión de Apicultores del Camino Real

(Calkiní)

5.- SSS “Apicultores Indígenas Cheneros”

(Hopelchén)

6.- SSS “Productores Agropecuarios de Champotón”

7.- SSS “Apicultores Indígenas de la reserva

de la Biósfera de Calakmul”

8.- SPR “Miel y Cera y derivados de Escárcega”

9.- SPR “Mieleros Unidos de Candelaria”

10.- SSS “Unión de Apicultores Indígenas

Cheneros” (Hopelchén)

11.- SPR MAYA-CAB

Figura

No. 6 Tipos de Envase y Nivel de Higiene al Transportar Miel

del Apiario

al Centro de Acopio más Cercano

Fotografía: Güemes, Febrero de 2001. Felipe Carrillo

Pto. Q,Roo.

Si

bien es cierto que existen esfuerzos de organización

y regulación del precio por parte de las organizaciones

de productores aún falta mucho por hacer en términos

de calidad y sobretodo en materia de mercadeo y comercialización.

La capacitación parece ser también un factor

importante en la resolución de los problemas de los

productores. Existe una marcada dependencia de la actividad

hacia la existencia de un reducido número de intermediarios

que monopolizan las exportaciones de miel, inclusive en la

Península. En este sentido resulta grave la situación

para la apicultura de Campeche, ya que el control se ejerce

a través del precio de la miel en el mercado ante la

falta de nuevas formas para su comercialización y para

el desarrollo de otros subproductos de la apicultura y del

valor agregado que pueda darse directamente a la miel (Tron,

2001). De esta manera los precios registrados desde 1995 a

la fecha han sido poco suficientes para garantizar mejores

condiciones a los apicultores. Estos varían de un Municipio

a otro dependiendo del intermediario y el esfuerzo de las

organizaciones, o bien de la venta directa del productor a

los coyotes a fin de mejorar un poco el precio. Los precios

promedio han fluctuado de $5.2 por kilogramo en 1995 hasta

alcanzar un máximo de $11.5 por Kg. en 1996 y de ahí

mostró una tendencia hacia la baja hasta el 2000, supuestamente,

por efecto de la competencia en los mercados internacionales

según mencionan los mismos intermediarios del mercado

regional.

Cuadro

No. 4. Evolución de los Precios Pagados al Productor

en el Estado de Campeche 1995-2000

Fuente:

Elaborado con base a datos de la coord. Estatal para el Control

de la Abeja Africana. SAGARPA (Mayo de 2001)

El Mercado Internacional de la Miel

El Mercado Internacional de la Miel

Sands

(1984), cita que los países con más alto nivel

de consumo de miel son todos los países industrializados.

En orden de mayor nivel de consumo quedarían de la

siguiente manera: Holanda, Canadá, Alemania, Bulgaria,

Austria, Dinamarca, y los Estados Unidos. Todos estos países

consumen 0.6 kilogramos o más de miel por persona al

mes con el caso especial de Holanda que reporta en edades

medias un consumo hasta de 2 kilogramos per cápita

lo cual debe ser contrastado con los datos promedio de los

países de Centro América y Sudamérica

de 0.16 kilogramos per cápita por mes.

Los

más grandes importadores y consumidores de miel son

las naciones industrializadas: Alemania, Japan, Reino Unido,

Italia, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica y Luxemburgo

(listados en orden por volumen de importación en 1981).

En todos estos países, excepto los Estados Unidos,

la miel es primordialmente consumida como miel de mesa en

aproximadamente el 90% del consumo total. En los Estados Unidos

cerca del 20% es absorbido en usos industriales tales como

el tabaco, cereales y cosméticos (Sands, op cit). También

es necesario considerar que Alemania y otros países

de Europa si presentan altos niveles de importación,

también es debido a que son redistribuidores de Europa,

según consta en los siguientes datos (Braunstein, 2001).

Cuadro

No. 5. Número de Importadores, Agentes y Empacadores

de Miel en Europa en 2000 (estimado)

| PAISES |

Número |

| Alemania |

30 |

| Bélgica |

1 |

| Dinamarca |

2 |

| España |

3 |

| Francia |

13 |

| Reino

Unido |

24 |

| Grecia |

3 |

| Irlanda |

1 |

| Italia |

14 |

| Holanda |

5 |

| Suiza |

3 |

| Total |

99 |

Fuente:

Apiservices, 2001

México

tiene una importante participación entre los tres principales

exportadores de miel a Europa, principalmente a Alemania,

país al que en 1999, exportó en promedio 14,323

toneladas, lo que representa el 16% del total de las importaciones,

ocupando el segundo lugar en importancia después de

Argentina que alcanzó una cifra promedio de 27, 328

toneladas con el 30% de la demanda de los alemanes. El tercer

lugar lo ocupa, muy cerca de México, China con 12,729

toneladas, es decir el 14% (Braunstein, 2001a). El precio

(CIF) promedio que se pagó por la miel mexicana fue

de US$1.26 dólares por kilogramo, mientras que la miel

de Argentina y China recibieron en promedio US$1.10 y US$0.95

dólares en promedio, respectivamente.

En

el mercado de Estados Unidos, a pesar de la cercanía,

México entre enero y julio de 2000, cubrió apenas

el 4% promedio de las importaciones de ese país, a

diferencia de Argentina que es el principal abastecedor de

miel de Estados Unidos que aporta el 35% del total (Braunstein,

2001ª). En este mercado la miel mexicana marcó

una variación en el precio promedio (CIF) por kilogramo

entre US$0.9 y US$1.17 dólares, mientras que la miel

Argentina y China se pagó en promedio a razón

de US$0.9 dólares el kilogramo (Braunstein, 2001ª

y b ).

Normas

de Calidad en el Mercado Internacional

Por definición, la miel es un producto natural, que

no contiene aditivos ni conservantes. La fecha indicada en

los botes en los mercados internacionales es meramente un

dato que hace referencia a su frescura, aunque la miel puede

conservarse por varios años conservando su aroma y

características gustativas originales.

Según

la legislación europea, la simple palabra “miel”

sobre un embalaje es suficiente para asegurar al consumidor

un origen 100% natural. Sin embargo, la calidad de los productos

es además regularmente controlada por laboratorios

autorizados (Bernard , 2001).

Existen tantas variedades de mieles como variedades de flores,

de plantas y de árboles melíferos. Las mieles

son clasificadas en los mercados internacionales según

sus orígenes:

a)

miel de maná, resultante de árboles ó

miel de néctar, resultante de las flores.

b) Orígenes florales: hablamos de miel monofloral como

la miel de acacia, de brezo, de lavanda, de romero, de trébol,

etc.; o de terruños multiflorales (mieles de varias

flores) a menudo clasificadas según los lugares de

cosecha (llanura, montaña ó bosque), o la temporada

(miel de primavera o de verano ...)

c) Orígenes geográficos: las mieles de las regiones

son clasificadas según el orígen geográfico

y la flora habitual de una región determinada: miel

de los pirineos, miel de los Alpes, miel de Anou, miel de

Córcega, miel de Gátinais, miel de Francia ...

Las Exportaciones de la Miel Campechana

Según datos de la SDR (1998), el 97% de la miel que

se produce en Campeche se destina al mercado internacional,

la cual se vende a granel en tambores o barriles de acero

con un recubrimiento interior fenólico sanitario con

capacidad de 300 kilogramos, los cuales son colocados en contenedores

refrigerados, con capacidad de 72 tambores.

El

60% de la miel del Estado de Campeche tiene como principal

destino Alemania, donde se comercializa directamente con las

compañías introductoras de miel más importantes

de Europa. El resto de la producción tiene como destino

Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, y en ocasiones

España, Suiza, Holanda, Colombia, Venezuela y Argentina

(CCECAMP., 1999).

La ruta que se utiliza para exportar la miel del Estado de

Campeche es por vía terrestre, de Campeche a Veracruz

y de ahí por la vía marítima hacia el

país de destino, siendo este principalmente Alemania.

La

miel se analiza a través de un laboratorio que está

tramitando su acreditación para el control de la calidad

en alimentos edulcorantes ubicado en el Instituto tecnológico

Agropecuario No. 5 de Chiná, Campeche, el cual ofrece

en servicio las siguientes pruebas:

*HMF

*Pesticidas,

*Residuos Tóxicos

*Análisis proximal

*Azúcar reductores-Alta fructosa

*Humedad

Fuente:

SDR (1999)

Según

datos de Munguía (1999), en Campeche existen diversas

cooperativas apícolas legalmente constituidas y con

procesos de comercialización constantes y dinámicos

que han toca las puertas del mercado exterior a través

de la iniciativa Max Havelaar-Transfair, hoy día FLO

(Fairtrade Labelling Organisations international) la cual

tiene dentro de sus planteamientos establecer relaciones comerciales

supuestamente justas con los países del sur. Estas

cooperativas han logrado el registro y financiamiento que

les han permitido mejorar sus condiciones de producción

y de vida. Inclusive se habla de formar una plataforma Latinoamericana

de negociación con Europa.

Discusión

En

coincidencia con Villanueva y Collí (1996) para ayudar

a fortalecer la apicultura y su comercialización en

el Estado y en general en la Península de Yucatán

es necesario llevar a cabo ciertos mecanismos y acciones,

entre ellos: eficientar los servicios que ofrece el Laboratorio

del ITA No. 5 para determinar el origen botánico y

calidad de las mieles que se producen, determinando su origen

botánico y ecológico, lo que permitiría

penetrar nuevos mercados nacionales e internacionales con

mayor valor agregado y por supuesto con mayores precios (20%

más) y beneficios para la apicultura.

La

producción de miel orgánica (ecológica)

que sugieren ambos autores resulta también de gran

importancia ya que en Campeche alrededor del 45 por ciento

de la geografía estatal es ó forma parte de

reservas naturales protegidas por lo que aún existen

recursos naturales en abundancia. Sin embargo, las condiciones

generales de infraestructura propias para su producción

y los niveles de organización y capacitación

de los apicultores están en niveles que exigen un esfuerzo

adicional seguramente por parte del Gobierno del Estado y

de los mismos productores. Por el lado del mercado internacional

la demanda supera a la oferta de este tipo de productos que

alcanzan gran valor en mercados como Alemania, Inglaterra,

Francia y Arabia Saudita, pero no debe dejar de pensarse que

esto traerá beneficios siempre y cuando se reduzca

el intermediarismo. Además se deben aprovechar la existencia

de nuevas organizaciones internacionales preocupadas por pagar

un poco más y por el financiamiento, aunque estas relaciones

y las condiciones que establecen para esta relación

deben ser estudiadas más a fondo. También debe

ser analizado en profundidad la relación precio-costo

en la producción de miel ecológica, empleando

para ello los supuestos precios justos que ofrecen estas organizaciones

internacionales, ya que al parecer el costo de las externalidades

para esta actividad en regiones o zonas de reserva parecen

superar lo ofrecido.

También

es necesario desarrollar en Campeche una apicultura más

integral y tecnificada, intensiva, y organizada que permita

elevar los volúmenes de producción aprovechando

las economías a escala situación que daría

enormes ventajas para negociar y regular precios en relación

a costos de producción que por ende deberán

bajar. Por ello, la organización de los productores

es importante, sobretodo por la modalidad de incluir a la

apicultura dentro de un patrón de actividades de subsistencia

familiar en algunos municipios de Campeche.

La

apicultura campechana debe buscar estrategias que impacten

de manera homogénea en cuanto a los beneficios económicos,

pero estas deben formularse sobre la base de las condiciones

microregionales ya que las cifras presentadas por municipio

y localidad demuestran una heterogeneidad de situaciones,

para ello se requiere el apoyo de las universidades y los

centros de investigación.

Por

otro lado, en oposición a lo esperado, el beneficio

económico aportado por la apicultura para el Estado

de Campeche en los últimos años ha sido superado

por las demás actividades pecuarias. La actividad si

bien no ha ido en detrimento como consecuencia del esfuerzo

del Gobierno del Estado, tampoco ha recuperado completamente

los niveles que tuvo en 1990, debido principalmente a las

condiciones del mercado y a la marcada descapitalización

que se observa inclusive en las asociaciones de apicultores

más organizadas, lo cual les impide crecer en volumen

de producción pero fundamentalmente en organización,

infraestructura, fondos de reposición y de flujos de

efectivo, etc. Principalmente para la comercialización

dentro de nuevos esquemas. Por esto el objetivo y las metas

de los próximos programas del Gobierno deberán

considerar estos aspectos.

La

apicultura es una actividad que representa una ventaja comparativa

para el estado de Campeche, susceptible de aprovechar desde

el punto de vista del mercado internacional y regional, inclusive

manejada en pequeña escala ofrece un enorme potencial

de aprovechamiento. Sin embargo, el efecto globalizador sobre

la economía de las familias campechanas avanza más

rápido en sentido inverso al proceso de heredar la

cultura de esta importante actividad ancestral.

La

diversificación de productos de la apicultura hacia

la producción de polen, jalea real, propóleo,

cera y veneno de las abejas, no solo es factible sino necesaria

a fin de ver a esta actividad como rentable para el productor,

ya que los incrementos en los precios y la disminución

de costos no serían suficientes para ello ante los

niveles de producción de nuestros apicultores y las

condiciones actuales del mercado.

Las

prácticas mercadológicas de envasado, etiquetado,

promoción, etc. En combinación con las de certificación

pueden llevar a atender la demanda de nuevos nichos de mercado

aún sin atender no solo a nivel internacional, sino

también nacional, que representan un gran potencial

para los apicultores de la región, pero para ello requieren

un gran esfuerzo de capacitación, infraestructura,

capital, etc., sin dejar de ser esto inalcanzable con el apoyo

del Gobierno del Estado y de otras instituciones que actualmente

existen en la Península que trabajan en diversos aspectos

de la apicultura.

Por

otro lado, la búsqueda de nuevos mercados para la miel

por parte de los intermediarios de la Península de

Yucatán, sin duda puede crecer en ciertos beneficios

para la apicultura, sin embargo las expectativas deben tomarse

con ciertas reservas ya que a pesar de que se trata de mercados

internacionales que exigen menor calidad en las importaciones,

no debe olvidarse que el mercado Caribeño en suma con

el Centroamericano representa apenas 18 millones de posibles

consumidores que en su mayoría muestran un poder adquisitivo

deteriorado.

Finalmente, la respuesta al problema del mercado de la miel

no debe de ser orientado exclusivamente al mercado internacional

ya que según las cifras de precios registrados en el

mercado regional y nacional, así como las potencialidades

de crear una cultura de consumo que eleve el consumo per cápita

de miel en México (así como de otros productos

de la apicultura), ofrecen un panorama amplio de potencialidades

que debes ser estudiadas.

Miel y Productos Derivados de la Apicultura. Beneficios que

Reportan Susceptibles de emplearse para elevar su Consumo

en el mercado Nacional y Regional

Además de la miel, la Apicultura proporciona otros

productos como el propóleo, el polen, la jalea real

y la cera, y el veneno de la abeja los cuales están

siendo estudiados en relación a sus propiedades nutricionales

y terapéuticas para su comercialización.

MIEL

La

miel es un producto alimenticio producido por las abejas melíferas

a partir del néctar de las flores o de su savia, que

liban, transforman, combinan con sustancias específicas

propias, acumulan y dejan madurar en los panales de la colmena

(Winston, 1991).

La

miel es un producto complejo que contiene numerosos elementos

que actúan directamente sobre la armonía de

nuestro equilibrio biológico, y por ende proporciona

salud y bienestar. La miel es una enorme fuente de energía

ya que contiene casi un 70% de azúcares simples perfectamente

asimilables: fructosa, glucosa y sacarosa (Bernard, 2001).

Posee la ventaja de que contiene numerosas sales minerales

con acción benéfica para su asimilación

particularmente el calcio. Por su valor energético

y sus valores nutricionales es ampliamente recomendada para

los deportistas antes y después del ejercicio físico.

Su acción dinamogénica y estimulante del corazón

aumenta la resistencia ya que favorece la recuperación

después de largos esfuerzos (Apimex, 2001).

Consumida

diariamente, se le atribuye el aumento de la resistencia al

cansancio físico e intelectual, protege de las agresiones

externas y facilita la asimilación y la digestión

de los alimentos. Se recomienda un consumo mínimo de

30 a 40 grs/día.

La

miel se ha utilizado como medicina desde hace miles de años

y sus propiedades curativas han sido bien documentadas. Sin

embargo, la medicina moderna siempre le había dado

la espalda hasta ahora cuando el advenimiento de las bacterias

multirresistentes, se han redescubierto las propiedades antibióticas

de la miel (Molan, 2001).

Cuadro

No. 6. Tipos de Heridas Tratadas con Miel

| Abrasiones |

Fístulas |

| Amputaciones |

Ulceras

en pies leprosos |

| Ulceras

por decúbito |

Heridas

infectadas debidas a golpes |

| Quemaduras |

Heridas

sépticas extensas |

| Heridas

abdominales abiertas después de una cesárea |

Ulceras

por Diabetes |

| Ulceras

malignas |

Ulceras

en piernas |

| Ulceras

cervicales |

Ulceras

en piel |

| Sabañones |

Heridas

quirúrgicas |

| Pezones

agrietados |

Ulceras

tropicales |

| Cortadas |

Heridas

en la pared abdominal y perineo |

| Ulceras

en pies debidas a Diabetes |

Ulceras

varicosas |

Fuente:

Molan, (2001)

POLEN

Es

particularmente rico en proteínas, vitaminas y oligoelementos.

Su consumo es recomendado en curas terapéuticas periódicas

por desnutrición (dos curas con duración de

tres meses por año) o de manera continua todo el año.

Puede consumirse ya sea puro en granos naturales, en cápsulas,

o bien, mezclado con una cucharada de miel a razón

de 15 a 20 grs por día en adultos, y de 10 a 15 grs

en niños.

En

cura preventiva, mejora el tono físico e intelectual

y aumenta la resistencia al cansancio y a las afecciones en

general y disminuye las carencias vitamínicas y minerales

de nuestra alimentación (Bernard, op cit., Apimex,

2001).

LA JALEA REAL

La

jalea real es el alimento proporcionado a las crías

de obreras durante los tres primeros días y durante

toda su vida a la que será la abeja reina, alimento

que le proporcionará la vitalidad que requiere para

desempeñarse como la responsable de ovipositar en gran

número los huevecillos que garantizarán la reproducción

de la colonia (Winston, 1987).

Al

igual que el polen y la miel posee grandes propiedades benéficas

naturales, además de ser considerado un excelente afrodisiaco.

Consumida como medida preventiva para mantener la forma y

el bienestar, aumenta la vitalidad en general, mejora la resistencia

al estrés, al cansancio físico e intelectual,

y retrasa los efectos del envejecimiento orgánico,

particularmente a nivel de la piel, del cabello y de las uñas.

Al

igual que el polen, puede ser consumida en combinación

con miel, o pura, en períodos de consumo de seis semanas

mínimo, con breves descansos de 15 días, como

reconstituyente de la salud, o bien, en una dosis diaria de

500 mg por día (Bernard, 2001, Apimex, 2001 y Persano,

1980).

PROPOLEO

La

abeja recoje resinas de las plantas con su lengua y las mezcla

con su saliva. Esta sustancia la utiliza posteriormente para

la elaboración del propóleo. Materia resinosa,

rojiza ú oscura, que emplean para tapar y reparar las

grietas de la colmena y protegerla de la intemperie y poder

regular la temperatura.

Esta

resina natural posee propiedades bactericidas, contra los

hongos, anestésicas y cicatrizantes. A la fecha se

conocen 200 de sus moléculas, aunque de hecho es sabido

que los egipcios lo empleaban para evitar la descomposición

y la usaban para momificar a sus muertos (INTA, 2001).

El

apicultor la recoge rascando los cuadros y tapa-cuadros. La

cosecha puede variar entre 100g y 400 g por colmena y año.

Actualmente en Europa se utiliza mayormente por su poder de

cicatrización particularmente en dermatología

y aunque aún se sabe poco, también se han iniciado

trabajos de investigación para obtener de él

nuevos antibióticos. También se ha demostrado

su acción contra algunos virus como el erpes (Bernard,

2001, Apimex, 2001 y Persano, 1980).

CERA

La

cera producida por las abejas para formar sus panales o también

opercular las larvas de 9 días, es recogida en los

panales de la colmena y en los países europeos de Asia

y Estados Unidos se reportan varios usos.

Se

emplea en la fabricación de cera panelada para apicultura,

pero también de velas y de encáusticos. Es empleada

en la electrónica, en armamento, industria textil,

industria vidriera, galvanoplastia, industria papelera. También

se utiliza en agricultura en preparaciones para injertos,

en medicina, en diversos bálsamos, ungüentos,

supositorios. En Cosmetería en la composición

de cremas de afeitar, de barras de labios y de diversas pomadas

(Bernard, 2001, Apimex y Persano, 1980) .

EL VENENO DE ABEJA

Si bien es cierto que la abeja puede provocar reacciones dolorosas

e incluso alergias, debemos saber que es igualmente utilizado

con éxito como remedio eficaz contra los dolores reumáticos

(reumatismo muscular, lumbagos, tortícolis), las neuralgias

reumáticas (ciáticas) y el reumatismo articular.

La

api-veneno-terapia es practicada en clínicas especializadas

en Europa y en los Estados Unidos y numerosos tratamientos

están actualmente en cursos de experimentación

(Bernard, 2001 y Persano, 1980).

BIBLIOGRAFÍA:

1. Apimex, 2001. Home Page. Revista Electrónica.

http://www.apimex.com

2. Bernard Michaud, S.A. 2001. Bernard Michaud, S.A. Empresa

Francesa de Envasado Domaine Saint Georges, Chemin de

Berdoulou 64290 GAN, Francia.

3. Berrón, A. F. Situación de la Comercialización

de la Miel

Mexicana (1999). En Memorias del primer Foro de Proyectos

Integrales: Sistema Producto Miel. CONACYT-SISIERRA.

Publicación de la UADY. Mérida, Yuc. 73 pags.

4. Braunstein, M. 2001a.- Base de datos. Apiservices Home

Page.

Mercado Mundial de la Miel. Servicio de Internet.

5. Braunstein, M. 2001b. Reporte desde Argentina. En revista

APITEC.

Revista de Divulgación. Enero de 2001. Pag. 26.

6. Collí, U. W. 1998.- La Mercadotecnia como Herramienta

para la

Comercialización de Xunan Ka´ab (Melipona beechii)

en Quintana

Roo. Tesis de licenciatura. ITA 16, Chetumal, Q Roo. México.

7. Consejo Coordinador Empresarial de Campeche. Miel en el

Estado

de Campeche. Publicación electrónica. Página

Web.

http:://www.ccecamp.com.mx/milenio/miel/miel/.htm

8. Enciclopedia Yucatanense, 1973. Enciclopedia Yucatanense

Tomo I. Gobierno del Estado de Yucatán. México.

643 pags.

9. García, C.E; Alberti, R.A. et al.- 1999.- Proyecto

Nutrimiel.

Presentado a concurso ante jurado SECOFI-CCE-FUNDUQROO en

la

1ª. Feria del Emprendedor. UQROO. Febrero de 2000. Chetumal,

Q

Roo. México.

10. Gómez, H.A. 1990. Estudio del Desarrollo de la

Apicultura en

el Estado de Quintana Roo. México. Tesis de licenciatura.

Facultad

de Ciencias UNAM. México, 175 pp.

11.- Güemes, R. F. 2001. Reporte de Práctica de

Campo. Recorrido

por la Zona Maya a fin de Identificar la Problemática

Asociada al

Manejo y Comercialización de la Miel de Apis y Establecer

diferencias en el manejo y características de la miel

de Melipona.

7-9 de Febrero de 2001. Doctorado en Ecología y Desarrollo

Sustentable. Seminario de Apidología. Resp. Dr. Rogel

Villanueva

Gtz. Colegio de la Frontera Sur. Chetumal, Q Roo. México.

12. Guzmán, H. Ch. 2001.- Entrevista personal en las

instalaciones del INI en la ciudad y MPIO. De Felipe Carrillo

Puerto, Qroo. El 8 de Febrero. Actualmente ocupa el cargo

de Director del INI.

13. INTA, 2000. Propóleos. Revista Electrónica

Apinet. Home.

En http://www.inta.gov.ar/apinet/propóleo.htm.

14. Jiménez J.F. 1998.- Producción de Miel en

Quintana Roo 1980-

1997. Tesis de Licenciatura. Dpto. de Ciencias Econ.-Admvas.

UQROO. México. 150 pags.

15. Labouble, R. J. y Zozaya, J. A. 1986. La Apicultura en

México. Ciencia y Desarrollo. 12 (69): 17-36.

16. Martínez, L. J. 1975. Apicultura. Ed. Imprenta

Manlio.

México. 196 pags.

17. Miel Mex, S. A. de C.V. 2001. Información proporcionada

directamente por el Ing. Manuel Silva. Gerente de planta de

acopio

de la empresa en Chetumal, México.

17. Molan, P. C. ¿Porqué la Miel es Efectiva

como Medicina?

Su uso en la era Moderna. En revista Apitec. Enero de 2001.

18.- Munguía, G. M. 1999. La experiencia de Organización

de los

Pequeños Productores de Miel de América Latina,

a Partir del

trabajo Conjunto de EDUCE y KABITAH en Campeche. PAUAL. En

Memorias del Ier Foro de Proyectos Integrales: Sistema Producto

Miel. SISIERRA. UADY. Mérida Yucatán, México.

19. Persano, L.A. Apicultura Práctica. Edit. Hemisferio

Sur.

1980. Buenos Aires Argentina.

20. Ruz, L. A. 1980. La Civilization de Anciens Mayas. INAH.

México, 131 pags.

21. SAGAR, 1996.- Boletín mensual de Información

básica del Sector

Agropecuario y Forestal, 180 pp.

22. SAGARPA-Coordinación Estatal para el Control de

la Abeja

Africana. Información Estadística proporcinada

directamente.

Campeche, Campeche. Mayo de 2001.

23. SAGARPA- Centro de estadística Agropecuaria. Secretaría

del

Gbno. Federal. Información Estadística de la

Producción

Apícola en México. Cd. De México. Mayo

de 2001.

24. Sands, D.M. 1984. The Mixed subsistence-commercial

Production System in the Peasant Economy of Yucatán,

México:

An Anthropological Study in Commercial Beekeeping. Tesis

Doctoral. Faculty of the Graduate School of Cornell University.

USA. Agosto de 1984. 551 pags.

25. SDR. Subsecretaría. Censo Apícola del Estado

de Campeche

1998. Publicado en 1999. Campeche, Campeche. Mex.

26.SDR-Gbno. Del estado. Estadísticas Afropecuarias.

En Informe de

Gobierno del estado de Campeche, 1998. Campeche, Campeche.

27.- SDR-Gbno. Del estado. Estadísticas Afropecuarias.

En Informe de

Gobierno del estado de Campeche, 1999. Campeche, Campeche.

28. Triatini. 2001. Ensayo. Historia de la Apicultura en el

Mundo. en

Revista electrónica Apimun.html. México.

29. Tron, L. SAGARPA. 2001. información proporcionada

en

entrevista directa. coord. Estatal Para el Control de la Abeja

Africana. Productor-comercializador independiente. Mayo de

2001.

Campeche, Camp.

30. Villanueva, G. R y Collí, U.W. 1996. La Apicultura

en la Península

de Yucatán, México y sus Perspectivas. Ensayo.

El Colegio de la

Frontera Sur. Folia Entomol. Mex. 97.:55-70 (1996).

31. Winston. 1987. The Biology of The Honey Bee. Harvard

Press University. USA.

|

![]() Comentarios

: fragueme@correo.uqroo.mx

Comentarios

: fragueme@correo.uqroo.mx

El Mercado Internacional de la Miel

El Mercado Internacional de la Miel